Découvert par Jacques Cartier en 1534, le Québec (Province de l'actuel Canada) est la première colonie française en Amérique du nord, après la fondation de la ville de Québec par Champlain en 1608. Son histoire se confond donc à ses débuts avec celle de la Nouvelle-France. Pour comprendre la psychologie québécoise, il convient de se référer sans cesse à ce prestigieux passé qui vit les explorateur français donner au royaume un empire colonial immense qui couvrait la majeure partie du Canada et une grande partie des Etats-Unis. Mais ni les Français, ni les Anglais ne furent les premiers habitants du Québec et une histoire de ce territoire, grand comme trois fois la France, ne saurait ignorer ce qui s'est passé avant l'arrivée du premier Européen.

Découvert par Jacques Cartier en 1534, le Québec (Province de l'actuel Canada) est la première colonie française en Amérique du nord, après la fondation de la ville de Québec par Champlain en 1608. Son histoire se confond donc à ses débuts avec celle de la Nouvelle-France. Pour comprendre la psychologie québécoise, il convient de se référer sans cesse à ce prestigieux passé qui vit les explorateur français donner au royaume un empire colonial immense qui couvrait la majeure partie du Canada et une grande partie des Etats-Unis. Mais ni les Français, ni les Anglais ne furent les premiers habitants du Québec et une histoire de ce territoire, grand comme trois fois la France, ne saurait ignorer ce qui s'est passé avant l'arrivée du premier Européen.

L'histoire du Québec indien

On admet généralement que le peuplement de l'Amérique du nord s'est essentiellement effectué par le détroit de Béring, voici plus de 20000 ans, à l'époque glaciaire. Des vestiges archéologiques témoignent de la présence d'un habitat de chasseurs paléolithiques dans la vallée du Saint-Laurent voici 10000 ans. Plusieurs milliers d'années plus tard, la chasse, la pêche et la cueillette cédèrent la place à des embryons d'agriculture. L'outillage se diversifia. La pierre taillée puis polie, fut remplacée progressivement par le cuivre. La présence de minéraux provenant de Pennsylvanie et du Labrador montre l'existence d'un réseau d'échanges important. Le peuplement s'étendit vers les Laurentides et la poterie fit son apparition voici environ 5000 ans.

L'arrivée des Inuits, qui remplacèrent les Tunits, aujourd'hui disparus, fut plus tardive ; ils ne seraient parvenus sur le territoire du Québec qu'un millier d'années avant notre ère. Sur deux pierres trouvées dans les Cantons de l'Est, on a cru découvrir une écriture phénicienne. On pense que des moines irlandais, chassés par les Vikings, auraient pu se réfugier dans le Golfe du Saint-Laurent vers la fin du 9ème siècle. Vers l'an 1000, dans le sillage d'Erik le Rouge, installé en Islande, qui explora Terre-Neuve, des Vikings s'installèrent sur la côte canadienne laissant des traces de leur présence jusque vers 1340. Lors de l'arrivée des Européens, les tribus indiennes cultivaient déjà le maïs, la courge, le tournesol et le haricot, même si ce début d'agriculture n'était pas très ancien. La population indienne s'élevait alors à quelques 30000 individus sur le territoire du Québec actuel.

Au début du 16ème siècle, au cours de campagnes de pêche à la morue, des navigateurs français, notamment basques, fréquentèrent les environs de Terre-Neuve. Ils ramenèrent en France quelques Amérindiens. En 1520, une colonie portugaise éphémère s’établit au Cap-Breton. En 1524, des marchands et le roi de France, François Ier, commanditèrent un explorateur florentin, Jean de Verrazane (ou Verrazzano - 1485-1528), pour trouver un passage par l'ouest vers l'Orient mystérieux. La France, qui s’était laissée distancer par d'autres pays européens dans la course aux découvertes, entendait combler son retard. L'expédition échoua, Verrazzano revint bredouille, après avoir exploré la côte américaine de la Floride à Terre-Neuve. Mais le mouvement était lancé et, sur les cartes de l'époque, apparurent bientôt la Mer de France, au large du Golfe du Saint-Laurent, le Cap Breton et la Terre des Bretons au sud du fleuve.

Au début du 16ème siècle, au cours de campagnes de pêche à la morue, des navigateurs français, notamment basques, fréquentèrent les environs de Terre-Neuve. Ils ramenèrent en France quelques Amérindiens. En 1520, une colonie portugaise éphémère s’établit au Cap-Breton. En 1524, des marchands et le roi de France, François Ier, commanditèrent un explorateur florentin, Jean de Verrazane (ou Verrazzano - 1485-1528), pour trouver un passage par l'ouest vers l'Orient mystérieux. La France, qui s’était laissée distancer par d'autres pays européens dans la course aux découvertes, entendait combler son retard. L'expédition échoua, Verrazzano revint bredouille, après avoir exploré la côte américaine de la Floride à Terre-Neuve. Mais le mouvement était lancé et, sur les cartes de l'époque, apparurent bientôt la Mer de France, au large du Golfe du Saint-Laurent, le Cap Breton et la Terre des Bretons au sud du fleuve.

Les trois voyages de Jacques Cartier

Les trois voyages de Jacques Cartier (1491-1557), qui ont lieu de 1534 à 1542, marquent la première étape significative de l'histoire et de la formation de la Nouvelle-France. Au cours du premier voyage, le navigateur breton, natif de Saint-Malo, explore le fleuve Saint-Laurent, toujours à la recherche du passage qui permettrait d'atteindre le fabuleux Cathay de Marco Polo. Le 24 juillet 1534, il met pied à terre à Gaspé où il plante une croix, on ne sait trop où, prenant ainsi possession du littoral gaspésien au nom du roi de France. Il ramène en France deux des fils du chef iroquois de l'endroit, Donnacona, lequel voit les Européens arriver sur son territoire avec appréhension.

Au cours du second voyage (1535-1536), Jacques Cartier baptise une petite baie où il fait relâche, le 10 août 1535, du nom du saint de ce jour là, Saint-Laurent, puis remonte le fleuve qui portera ultérieurement ce nom. Il découvre l'île aux Coudres, s'établit au havre Sainte-Croix, près du village indien de Stadaconé, à proximité de l'endroit où s'élèvera plus tard Québec, puis poursuit jusqu'à Hochelaga, une bourgade indienne fortifiée de palissades, située sur une île cultivée où pousse du blé d'inde, comme les Québécois continuent d'appeler le maïs. Jacques Cartier nomme la montagne où se trouve le village indien Mont Royal ; elle porte toujours ce nom et la ville de Montréal s'élève aujourd'hui à ses pieds ainsi que sur ses pentes.

Au cours du second voyage (1535-1536), Jacques Cartier baptise une petite baie où il fait relâche, le 10 août 1535, du nom du saint de ce jour là, Saint-Laurent, puis remonte le fleuve qui portera ultérieurement ce nom. Il découvre l'île aux Coudres, s'établit au havre Sainte-Croix, près du village indien de Stadaconé, à proximité de l'endroit où s'élèvera plus tard Québec, puis poursuit jusqu'à Hochelaga, une bourgade indienne fortifiée de palissades, située sur une île cultivée où pousse du blé d'inde, comme les Québécois continuent d'appeler le maïs. Jacques Cartier nomme la montagne où se trouve le village indien Mont Royal ; elle porte toujours ce nom et la ville de Montréal s'élève aujourd'hui à ses pieds ainsi que sur ses pentes.

Le Malouin y fait connaissance avec l'herbe à petun, le tabac des calumets, qu'il apprécie peu. Le voyage bute alors sur les rapides Lachine et il faut rebrousser chemin. Au cours du retour, Jacques Cartier contourne Terre-Neuve et prouve ainsi qu'il s'agit d'une île. Il ramène avec lui en France Donnacona, lequel mourra trois ans plus tard sans avoir revu son pays ; sont également du voyage quelques autres Iroquois, dans l'intention de les présenter à François Ier.

Le roi de France, alléché par les récits du chef indien, engage Jacques Cartier à entreprendre un troisième voyage, dans le but de rapporter de l'or, des pierres précieuses et des épices, mais aussi d'implanter une colonie et de propager le catholicisme. En occupant les terres découvertes, François Ier manifeste son intention de rejeter les prétentions de l'Autriche et du Portugal sur l'ensemble du Nouveau Monde. A cette fin, une expédition est montée ; elle doit être dirigée par un seigneur de la cour de France, Jean-François de la Roque de Roberval (1500-1560), natif de Carcassonne, nommé lieutenant-général de la Nouvelle-France.

Mais, comme l'expédition prend du retard, Jacques Cartier, qui ne goûte probablement pas le rôle de second qu’on lui impose, part le premier en 1541. La traversée est difficile ; un fort n'en est pas moins construit au confluent du Saint-Laurent et de la rivière du Cap Rouge, Charlesbourg-Royal, pour préparer la colonisation. En même temps, le navigateur se procure auprès des Indiens ce qu'il croit être de l'or et des diamants. En 1542, alors qu'il revient en France, il rencontre Roberval à Terre-Neuve. Celui-ci lui ordonne de retourner dans le Saint-Laurent ; le Breton refuse et rentre dans sa patrie où il se retrouvera bredouille, sa cargaison n'étant composée que de pyrite et de quartz sans valeur !

En 1542, Roberval arrive au havre Sainte-Croix avec trois gros navires et une centaine de colons. L'hiver décime les nouveaux venus. En 1543, il explore le Saguenay à la recherche du merveilleux royaume que Donnacona et ses fils ont prétendu exister sur ses rives à François Ier. Il espère également découvrir un passage vers le nord-ouest jusqu'à la mer qui baigne les Indes. Cette exploration demeure vaine mais Roberval laisse son nom à une ville qui s'élève aujourd'hui sur les berges du Lac Saint-Jean. L'explorateur rentre en France ruiné, et la colonisation est temporairement abandonnée.

En 1542, Roberval arrive au havre Sainte-Croix avec trois gros navires et une centaine de colons. L'hiver décime les nouveaux venus. En 1543, il explore le Saguenay à la recherche du merveilleux royaume que Donnacona et ses fils ont prétendu exister sur ses rives à François Ier. Il espère également découvrir un passage vers le nord-ouest jusqu'à la mer qui baigne les Indes. Cette exploration demeure vaine mais Roberval laisse son nom à une ville qui s'élève aujourd'hui sur les berges du Lac Saint-Jean. L'explorateur rentre en France ruiné, et la colonisation est temporairement abandonnée.

Roberval a cependant remonté la rivière des Outaouais et son pilote, Jean Fontenaud ou Jean Alphonse de Saintonge (1484-1549), a démontré l'existence d'un détroit navigable entre le Groenland et le Labrador. Le pilote tentera de revenir sur les lieux toujours à la recherche d'un passage vers le nord-est. Les Espagnols enverront son navire par le fond, à une date indéterminée, alors qu'il rentre vers La Rochelle.

Les terres explorées ne paraissant recéler ni or ni diamant, on s'en désintéresse et on laisse leur approche aux pêcheurs, parmi lesquels des Français (Basques, Bretons et Normands) jusqu'à ce que le commerce des peaux n'attire à nouveau les convoitises. L'époque des Guerres de Religion ne favorise d’ailleurs guère les aventures maritimes.

La fondation de la Nouvelle-France par Samuel Champlain

Un second voyage l'amène à l'embouchure du Saguenay. Il y rencontre le chef montagnais Anadabijou ; celui-ci accueille d'autant mieux le navigateur qu'un Indien qui revient de France dit le plus grand bien du roi Henry IV, et de sa bienveillance pour les gens de la race rouge. Le calumet de la paix est fumé. Cette première entente va influencer durablement la politique indigène de la France qui s'engage contre les Iroquois, une puissante confédération de cinq tribus, dont l'organisation inspirera plus tard la constitution des Etats-Unis.

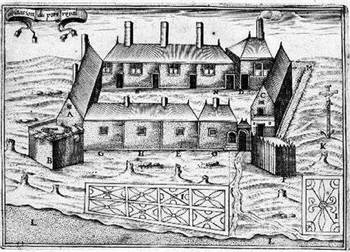

Un second voyage l'amène à l'embouchure du Saguenay. Il y rencontre le chef montagnais Anadabijou ; celui-ci accueille d'autant mieux le navigateur qu'un Indien qui revient de France dit le plus grand bien du roi Henry IV, et de sa bienveillance pour les gens de la race rouge. Le calumet de la paix est fumé. Cette première entente va influencer durablement la politique indigène de la France qui s'engage contre les Iroquois, une puissante confédération de cinq tribus, dont l'organisation inspirera plus tard la constitution des Etats-Unis.Champlain remonte ensuite le fleuve jusqu'aux rapides pour en dresser la carte qu'il doit remettre au roi. De 1604 à 1607, le navigateur explore la côte américaine jusqu'à Cap Cod (Massachussetts) au cours d'une expédition dirigée par Pierre Dugua de Mons avec, une fois de plus, François Gravé comme pilote. Plusieurs établissements sont créés, dont Port-Royal ; c'est le début de l'Acadie. Mais les privilèges commerciaux accordés à Dugua de Mons ayant été révoqués, l'expédition revient en France en laissant Port-Royal à la garde du chef indien ami Membertou. La France entre sur ce point en compétition avec les Hollandais et les Anglais.

En 1598, Troillus des Mesgoüets ou Troilus de La Roche de Mesgouez (1536-1606), nommé gouverneur de Terre-Neuve par Henri III, puis Henry IV, embarque une quarantaine de mendiants qu'il dépose sur l'Île des Sables, qu'il baptise Île Bourbon, près de la Nouvelle-Ecosse actuelle. Presque tous mourront.

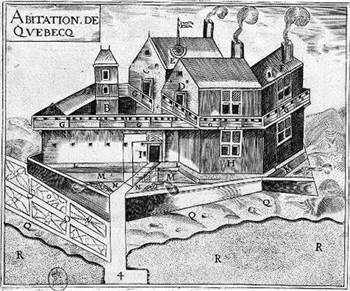

En 1608, Champlain repart comme lieutenant de Dugua de Mons, qui reste en France, avec vingt huit personnes de sexe masculin, dans le dessein de créer un établissement permanent. Il débarque au pied du Cap Diamant et fonde la ville de Québec, d'après le nom que les Montagnais ont donné au lieu, c'est-à-dire « Rétrécissement du fleuve ». Au cours du premier hivernage, la petite colonie est décimée par le scorbut et la dysenterie. Seul huit hommes survivent en plus de Champlain.

Celui-ci renforce son alliance avec les Montagnais et les Algonquins. Les relations avec ces derniers sont d'autant plus faciles qu'ils sont en conflit quasi permanent avec les Iroquois au sujet du commerce des fourrures. En 1609, Champlain remonte la rivière Richelieu et découvre le lac qui porte aujourd'hui son nom. Aucune mauvaise rencontre n'ayant eu lieu, une partie de la troupe quitte l'explorateur. Celui-ci reste seul avec deux Français et une soixantaine de Hurons. C'est alors, qu'à l'emplacement du futur fort Carillon, un peu au sud de Crown Point (Etat de New-York), l'expédition entre au contact des Iroquois. Le lendemain, deux cents guerriers sont sur le sentier de la guerre. Champlain tue un de leurs chefs d'un coup d'arquebuse semant la terreur parmi ses ennemis qui se débandent. Ce coup de feu marque le début d'une longue lutte qui opposera les Français, amis des Hurons, des Montagnais et des Algonquins, aux Iroquois alliés des Anglais.

Champlain rentre en France avec l'espoir de relancer le commerce de la fourrure et d'intéresser les marchands à l'établissement de Québec. De retour au Canada, en 1610, il y est blessé d'une flèche à l'oreille et au cou, lors d'un nouvel affrontement avec les Iroquois, sur la rivière Richelieu. Le commerce des fourrures s'avérant désastreux et Henry IV étant mort assassiné, Champlain revient en France une fois de plus et s'y marie avec une jeune fille mineure (âgée de 12 ans). Il retourne au Canada en 1611 pour explorer les environs de l'île de Montréal, notamment la rivière des Prairies, et baptise une des îles du fleuve du nom de Sainte-Hélène, en l'honneur de sa jeune épouse. Un défrichement est entrepris dans le secteur de l'actuelle Place Royale, dans un endroit qui sert de lieu de rassemblement aux Indiens ; le site est protégé contre les crues par un muret de pierres. Champlain descend les rapides dans un canoë d'écorce pour asseoir son prestige sur les Indiens. Il revient en France en 1611 afin d'assurer l'avenir de son entreprise abandonnée par les marchands.

Champlain rentre en France avec l'espoir de relancer le commerce de la fourrure et d'intéresser les marchands à l'établissement de Québec. De retour au Canada, en 1610, il y est blessé d'une flèche à l'oreille et au cou, lors d'un nouvel affrontement avec les Iroquois, sur la rivière Richelieu. Le commerce des fourrures s'avérant désastreux et Henry IV étant mort assassiné, Champlain revient en France une fois de plus et s'y marie avec une jeune fille mineure (âgée de 12 ans). Il retourne au Canada en 1611 pour explorer les environs de l'île de Montréal, notamment la rivière des Prairies, et baptise une des îles du fleuve du nom de Sainte-Hélène, en l'honneur de sa jeune épouse. Un défrichement est entrepris dans le secteur de l'actuelle Place Royale, dans un endroit qui sert de lieu de rassemblement aux Indiens ; le site est protégé contre les crues par un muret de pierres. Champlain descend les rapides dans un canoë d'écorce pour asseoir son prestige sur les Indiens. Il revient en France en 1611 afin d'assurer l'avenir de son entreprise abandonnée par les marchands.

En 1612, Louis XIII nomme le comte de Soissons, futur prince de Condé, lieutenant-général en Nouvelle-France ; Champlain, avec le titre de lieutenant, le remplacera en son absence ; il exercera l'autorité de la couronne, continuera de rechercher un passage vers la Chine et d'exploiter les mines de métaux précieux qui viendraient à être découvertes. Dans ce cadre, dès 1613, le navigateur français entreprend un premier voyage vers le Pays d'en Haut par la rivière des Outaouais (Ottawa). Mais les informations qu'il obtient des Indiens le laissent dubitatif et il revient sur ses pas, après avoir perdu son astrolabe.

Les compagnies à charte

En 1616, après avoir amélioré les défenses de Québec, il repart pour la France. Le prince de Condé a été arrêté, et le maréchal de Thémines l'a remplacé avec le titre de vice-roi. Champlain plaide la cause du Canada auprès du pouvoir : le territoire contrôlé est immense, il est traversé par les plus belles rivières du monde, les Indiens ne demandent qu'à se convertir. Il suggère l'envoi de 15 Récollets, 300 familles de colons et 300 soldats. Il évalue le produit potentiel de la colonie à plus de 5 millions de livres. Les autorités sont convaincues et Champlain retrouve le monopole sur la traite des fourrures tandis que la poursuite de la colonisation est confirmée. En 1618, après avoir soumis à Louis XIII un plan d'évangélisation des Indiens, Champlain s'apprête à regagner la Nouvelle-France lorsque de nouvelles difficultés surgissent. Les Anglais ont obtenu la liberté du commerce et ses associés contestent son autorité.

En 1619, le prince de Condé, sorti de prison, cède sa vice-royauté au duc de Montmorency, amiral de France ; ce dernier confirme Champlain dans ses fonctions et le roi lui enjoint de maintenir la Nouvelle-France dans l'obéissance. Champlain retourne en Amérique avec sa femme devenue majeure. Il renforce encore les défenses de Québec en construisant le Fort Saint-Louis, en haut du Cap Diamant. Un conflit oppose sa compagnie à celle de traite des fourrures des frères Caën ; la dispute est réglée par la fusion des deux compagnies sous la direction des Caën. Champlain influence le choix du chef d'une tribu indienne et parvient à établir une paix précaire avec les Iroquois. En 1624, il revient en France avec son épouse. Encouragé à continuer, il repart bientôt, mais sans sa femme qui ne s'est jamais habituée à vivre parmi les Sauvages.

En 1627 Richelieu manifeste son intérêt pour la colonie en créant la Compagnie de la Nouvelle-France ou compagnie des Cent-associés, regroupement de marchands et d'aristocrates dont il est membre, ainsi que Champlain. Cette compagnie est chargée d'amener chaque année 300 colons. Le système des compagnies à charte bénéficiant du monopole de la traite des fourrures vient de voir le jour. Le régime seigneurial est introduit en Nouvelle-France. Champlain devient le commandant du cardinal dans la colonie.

Mais les affaires se gâtent. En 1628, les Anglais pillent la ferme du Cap Tourmente. Champlain est sommé par des marchands britanniques, les Kirke, de traiter avec eux. Devant son refus, ils bloquent Québec. Les vivres manquent et Champlain, contraint de capituler, le 14 septembre 1629, est emmené captif à Londres. Le Traité de Saint-Germain-en-Laye (1632) le libère en 1633. Réintégré comme commandant à Québec, en l'absence de son supérieur, comme antérieurement, il regagne la colonie que les Anglais restituent avec regret. Les Jésuites succèdent aux Récollets ; ils vont promouvoir la Nouvelle-France auprès des Français riches et cultivés.

Mais les affaires se gâtent. En 1628, les Anglais pillent la ferme du Cap Tourmente. Champlain est sommé par des marchands britanniques, les Kirke, de traiter avec eux. Devant son refus, ils bloquent Québec. Les vivres manquent et Champlain, contraint de capituler, le 14 septembre 1629, est emmené captif à Londres. Le Traité de Saint-Germain-en-Laye (1632) le libère en 1633. Réintégré comme commandant à Québec, en l'absence de son supérieur, comme antérieurement, il regagne la colonie que les Anglais restituent avec regret. Les Jésuites succèdent aux Récollets ; ils vont promouvoir la Nouvelle-France auprès des Français riches et cultivés.

En 1634, Champlain relève les ruines, renforce les fortifications et charge Laviolette de fonder un nouveau poste à Trois-Rivières, à la demande du chef Algonquin Capitanal. Il envisage de reprendre l'offensive contre les Iroquois qui ne se tiennent pas tranquilles. Mais, en octobre 1635, il est frappé de paralysie et meurt le 25 décembre suivant. Dans le courant de la même année, les Jésuites ont ouvert le collège de Québec. La colonie compte encore moins de 200 habitants, mais la Nouvelle-France est fondée.

A la mort de Champlain, la Nouvelle-France existe mais elle est encore très faible. Il va falloir la maintenir en vie et la faire grandir dans un environnement hostile. En 1636, un nouveau gouverneur, Charles Jacques Huault de Montmagny (1583-1653), arrive dans la colonie. Il défait les Iroquois et conclut avec eux la Paix de Trois-Rivières (1645). Il contribue, avec les Jésuites, à l'agrandissement de la Nouvelle-France vers le nord et l'ouest. Par déformation de son nom, les Indiens le nomment Onontio (Grande Montagne), titre qui sera porté désormais par tous les gouverneurs français. Il est un des personnages de l'ouvrage de Cyrano de Bergerac : « L'Autre Monde » (1657).

La création de Montréal par Maisonneuve

En 1642, Maisonneuve arrive dans l'île de Montréal. Il est accompagné de la missionnaire laïque d'origine bourguignonne, Jeanne Mance, dont la vocation s'est forgée en soignant les victimes de la peste et de la Guerre de Trente ans. L'époque est favorable à la colonisation, Anne d'Autriche, épouse catholique du roi Louis XIII, régente de France à partir de 1643, soutenue par les Jésuites, encourage le développement de la Nouvelle-France ; pendant sa régence, sous le gouvernement de Mazarin, 1250 français, originaires des provinces de l'ouest, viennent peupler la colonie. Maisonneuve fonde Ville-Marie, au confluent du Saint-Laurent et de la petite rivière Saint-Pierre, sur un emplacement où les Autochtones se réunissent depuis des siècles. Il plante une croix au sommet du Mont Royal. Il entreprend la construction d'un fort. Jeanne Mance soigne les soldats et les bâtisseurs.

En 1643, les Iroquois tuent trois colons près de Ville-Marie ; en 1644, les chiens de Maisonneuve débusquent les Iroquois cachés dans les environs de la ville, mais ils sont trop nombreux pour être chassés. En 1645, Jeanne Mance ouvre un modeste hôpital (6 lits pour les hommes et 2 pour les femmes), qui se développera par la suite, avec l'appoint des Sœurs hospitalières, à partir de 1659, et deviendra l'Hôtel Dieu de Montréal. Des religieux et des religieuses affluent pour évangéliser les Sauvages, dont Anne Compain de Sainte-Cécile, Anne Le Boutz de Notre-Dame, Madeleine de la Peltrie. Cette dernière fournit aux Jésuites les fonds nécessaire à la reconstruction de la petite église de bois édifiée à la hâte en 1615 à Tadoussac par le père récollet Dolbeau (1586-1652), qui a laissé son nom à une bourgade du Québec. Louis XIV fait don à cette première église en pierre construite au Canada, d'une cloche de bronze et d'une statue de l'enfant Jésus habillé d'une robe de soie brodée par sa mère, Anne d'Autriche, que l'on peut encore voir aujourd'hui.

En 1643, les Iroquois tuent trois colons près de Ville-Marie ; en 1644, les chiens de Maisonneuve débusquent les Iroquois cachés dans les environs de la ville, mais ils sont trop nombreux pour être chassés. En 1645, Jeanne Mance ouvre un modeste hôpital (6 lits pour les hommes et 2 pour les femmes), qui se développera par la suite, avec l'appoint des Sœurs hospitalières, à partir de 1659, et deviendra l'Hôtel Dieu de Montréal. Des religieux et des religieuses affluent pour évangéliser les Sauvages, dont Anne Compain de Sainte-Cécile, Anne Le Boutz de Notre-Dame, Madeleine de la Peltrie. Cette dernière fournit aux Jésuites les fonds nécessaire à la reconstruction de la petite église de bois édifiée à la hâte en 1615 à Tadoussac par le père récollet Dolbeau (1586-1652), qui a laissé son nom à une bourgade du Québec. Louis XIV fait don à cette première église en pierre construite au Canada, d'une cloche de bronze et d'une statue de l'enfant Jésus habillé d'une robe de soie brodée par sa mère, Anne d'Autriche, que l'on peut encore voir aujourd'hui.

Les guerres indiennes – Le massacre des religieux

En 1646, le père jésuite Isaac Jogue (1607-1646), qui a déjà été capturé et torturé par les Iroquois en 1642, est décapité par ces derniers qui le soupçonnent de sorcellerie ; son compagnon, Jean de la Lande (1620-1646), subit le même sort. En 1649, c'est au tour des missionnaires jésuites Jean de Brébeuf (1593-1649) et Gabriel Lallemant (1610-1649) de périr sous les coups des Iroquois. De 1642 à 1649, pas moins de huit religieux jésuites sont victimes des Indiens, sur les bords du lac Huron (aujourd'hui en Ontario) ; canonisés par le pape Pie XI, en 1930, ils sont collectivement les saints patrons du Canada sous le nom de Martyrs canadiens.

En 1651, les Iroquois attaquent l'hôpital de Jeanne Mance où Denis Archambeault (1630-1651) est tué par l'explosion de son canon, mais les défenseurs repoussent les assaillants après 12 heures de combat. En 1653, Maisonneuve revient de France avec une centaine de soldats, pour lutter contre les Iroquois. Il est accompagné d'une jeune champenoise, Marguerite Bourgeoys (1620-1700) ; cette dernière, tenaillée par la vocation religieuse, gagne la Nouvelle-France, après avoir rencontré Maisonneuve, lequel recrutait des gens en France pour développer la colonie. Pendant le voyage, elle a soigné à bord du navire les passagers victimes de la peste. Dès son arrivée au Nouveau Monde, elle s'apitoie sur les conditions de vie misérables de la population. En 1657, elle jette les fondations d'une première chapelle destinée plus tard à devenir Notre-Dame-de-Bon-Secours qui abrite aujourd'hui un musée dédié à sa fondatrice.

La même année (1657), la guerre s'intensifie entre les Iroquois et la petite colonie française. Ville-Marie, qui compte encore moins de 400 habitants, est isolée. La traite des fourrures devient difficile. En 1658, Marguerite Bourgeoys ouvre néanmoins une première école, rue Saint Paul, à l'emplacement d'une vieille étable. La même année, Dollard des Ormeaux (1635-1660) débarque en Nouvelle-France. En 1659, après avoir recruté des institutrices en France, Marguerite Bourgeoys fonde la Congrégation religieuse de Notre-Dame de Montréal. Un vicaire apostolique, François de Laval (1623-1708), arrive à Québec, ce prélat remarquable va fortement contribuer à la propagation du catholicisme.

La même année (1657), la guerre s'intensifie entre les Iroquois et la petite colonie française. Ville-Marie, qui compte encore moins de 400 habitants, est isolée. La traite des fourrures devient difficile. En 1658, Marguerite Bourgeoys ouvre néanmoins une première école, rue Saint Paul, à l'emplacement d'une vieille étable. La même année, Dollard des Ormeaux (1635-1660) débarque en Nouvelle-France. En 1659, après avoir recruté des institutrices en France, Marguerite Bourgeoys fonde la Congrégation religieuse de Notre-Dame de Montréal. Un vicaire apostolique, François de Laval (1623-1708), arrive à Québec, ce prélat remarquable va fortement contribuer à la propagation du catholicisme.

Les Filles du Roy

Louis XIV encourage le peuplement de la colonie en accordant des terres le long du fleuve aux soldats qui s'y établissent. Malheureusement, ceux-ci préfèrent vivre à la façon des Sauvages plutôt que de défricher la forêt. En l'absence de femmes européennes, ils s'accouplent avec des squaws. La population se métisse et les anciens soldats du roi deviennent coureurs des bois. Pour les sédentariser, on imagine de leur envoyer des filles de France ; dès 1660, on recrute des volontaires et un millier de petites françaises courageuses, souvent orphelines, dotées par le roi, viennent s'établir dans les solitudes du Nouveau Monde ; on les appelle les Filles du Roy. Contrairement à une légende, elles ne sont pas toutes des filles de mauvaise vie, loin s'en faut. L'institution fondée par Marguerite Bourgeoys les accueille et surveille leurs fréquentations ; elle éduque les jeunes et leur apprend à tenir un foyer et une ferme. Elle aide aussi les colons à faire face aux époques de disette. Une hostellerie du Vieux Montréal, bâtie à l'intérieur des fortifications, en 1725, porte encore aujourd'hui leur nom.

Dollard des Ormeaux est recruté par Maisonneuve qui lui confie le commandement du fort Ville-Marie. La menace d'une invasion iroquoise se précise. Le commandant du fort Ville-Marie décide de prendre les devants. Après une escarmouche où les Français ont le dessus, Dollar des Ormeaux et sa petite troupe, d'une quinzaine d'Européens renforcés par une quarantaine de Hurons et quatre Algonquins, s'installent dans un ancien poste algonquin abandonné au lieu-dit Long-Sault. Ils y sont bientôt assaillis par une nuée d'Iroquois. Une partie des Hurons fait défection ; ils ne sont d'ailleurs pas d'une grande utilité car le régime colonial français leur interdit la possession d'armes à feu.

Dollard des Ormeaux est recruté par Maisonneuve qui lui confie le commandement du fort Ville-Marie. La menace d'une invasion iroquoise se précise. Le commandant du fort Ville-Marie décide de prendre les devants. Après une escarmouche où les Français ont le dessus, Dollar des Ormeaux et sa petite troupe, d'une quinzaine d'Européens renforcés par une quarantaine de Hurons et quatre Algonquins, s'installent dans un ancien poste algonquin abandonné au lieu-dit Long-Sault. Ils y sont bientôt assaillis par une nuée d'Iroquois. Une partie des Hurons fait défection ; ils ne sont d'ailleurs pas d'une grande utilité car le régime colonial français leur interdit la possession d'armes à feu.

Les Français et leurs alliés se défendent avec vigueur causant d'énormes pertes dans les rangs ennemis jusqu'au moment où une grenade artisanale (ou un baril de poudre) explose au milieu des défenseurs. Dollard est tué. Désormais, toute résistance devient impossible. Les survivants sont massacrés sur place ; quelques-uns sont emmenés pour être torturés à mort et même mangés, selon certaines sources ; un seul parvient à s'échapper. Mais les pertes iroquoises sont si élevées qu'elles dissuadent provisoirement l'invasion projetée. Dollard des Ormeaux devient un héros de la Nouvelle-France, mais un héros aujourd'hui contesté car on pense, qu'en se portant au devant des Iroquois, son principal dessein était de leur tendre une embuscade pour s'emparer de leurs fourrures plutôt que de sauver la colonie. En 1661, les Iroquois attaquent à nouveau et tuent une centaine de Français.

La Nouvelle-France colonie royale

Le régime des compagnies à charte s'est révélé décevant et peu propre à développer la colonie dont le peuplement stagne. Aussi Louis XIV et Colbert décident-ils, en 1663, de transformer la Nouvelle-France en colonie royale ; la Compagnie des Cent-Associés est dissoute ; François de Laval fonde le Séminaire de Québec. En 1664, Louis XIV crée la Compagnie des Indes occidentales, dans un but commercial et d'évangélisation des Amérindiens ; elle ne durera pas plus de dix ans. En 1665, Maisonneuve disgracié, malgré les efforts qu'il a déployés, est rappelé en France, où il mourra oublié.

Désormais, La Nouvelle-France est administrée comme une province française. Le roi y dépêche un intendant, Jean Talon (1626-1694) qui s'efforce de diversifier l'économie locale, afin de rendre la colonie autosuffisante et surtout d'accroître sa population. En 1665, pour assurer la sécurité des colons, Louis XIV envoie le régiment de Carignan-Salières. Les Iroquois sont repoussés chez eux. Lors du premier recensement effectué, en 1666, l'intendant dénombre 3215 (d'autres disent 3418) habitants, dont 63% d'hommes. En 1672, Jeanne Mance pose une des pierres angulaires de la première église de Ville Marie. Elle décède un an plus tard, en odeur de sainteté, après avoir légué son cœur aux Montréalais. Elle repose dans la crypte de l'Hôtel-Dieu dont elle fut la fondatrice.

Le gouverneur Louis de Buade de Frontenac (1622-1698), natif de Saint-Germain-en-Laye, joue un rôle très important dans l'évolution de la Nouvelle-France. Il est nommé une première fois gouverneur en 1672. Le départ de l'intendant Jean Talon, en novembre de la même année, lui confère pratiquement les pleins pouvoirs sur la colonie, jusqu'à l'arrivée, en 1675, d'un nouvel intendant, Jacques Duchesneau de la Doussinière et d'Ambault (mort en 1696) ; les relations entre le gouverneur et l'intendant, qui reproche au premier de fermer les yeux sur le trafic de fourrures illicite des coureurs des bois, manqueront de cordialité.

Le gouverneur Louis de Buade de Frontenac (1622-1698), natif de Saint-Germain-en-Laye, joue un rôle très important dans l'évolution de la Nouvelle-France. Il est nommé une première fois gouverneur en 1672. Le départ de l'intendant Jean Talon, en novembre de la même année, lui confère pratiquement les pleins pouvoirs sur la colonie, jusqu'à l'arrivée, en 1675, d'un nouvel intendant, Jacques Duchesneau de la Doussinière et d'Ambault (mort en 1696) ; les relations entre le gouverneur et l'intendant, qui reproche au premier de fermer les yeux sur le trafic de fourrures illicite des coureurs des bois, manqueront de cordialité.

Frontenac nomme La Vallière commandant de l'Acadie, entretient des relations avec Boston, assure l'alliance avec les Abénaquis et maintient la paix avec les Iroquois. Mais l'expansion de la colonie française prive ces derniers de territoires de chasse et gêne leurs communications avec les Anglais. En 1674, le diocèse de Québec voit le jour et François de Laval en devient l'évêque. En 1682, les intrigues de l'intendant, pour obtenir la disgrâce du gouverneur, entraînent le rappel des deux hommes en France.

En 1685, le nouvel intendant, Jacques Demeulle de la Source, instaure l'usage du papier-monnaie en réquisitionnant les cartes à jouer qui serviront par intermittence de billets de banque (monnaie de carte) jusqu'en 1714 ; avant le 19ème siècle, la monnaie métallique sera représentée indifféremment par les pièces françaises, anglaises, espagnoles, mexicaines et américaines. Après 1685, à la suite de la Révocation de l'Edit de Nantes, quelques protestants, convertis de manière plus ou moins forcée, qui souffrent de l'hostilité de leur voisinage en France, cherchent la tranquillité en se réfugiant sur les bords du Saint-Laurent. Vers 1688, le gouverneur de Montréal, Louis-Hector de Callières (1648-1703), natif de Normandie, obtient une partie du terrain qui porte aujourd'hui le nom de Pointe-à-Caillères, au bord du fleuve ; il y érige sa résidence, à l’endroit où s'élève maintenant le Musée archéologique de Montréal.

Le massacre de Lachine – Les guerres intercoloniales

En 1689, Frontenac est replacé à la tête de la colonie. En son absence, la situation s'est dégradée. Les Anglais, alliés aux Iroquois, se montrent de plus en plus agressifs. Le gouverneur fait réoccuper le fort Frontenac, qu'il avait édifié en 1673, sur la lac Ontario. Il fortifie Québec et Montréal. Les Iroquois, armés par les Anglais, attaquent Lachine, massacrent des dizaines de colons et en emmènent encore plus en captivité ; le nombre des victimes, tués, blessés prisonniers n'est pas connu avec précision, on parle de plusieurs centaines ; ce qui est sûr, c'est que la férocité de l'attaque terrorise les habitants ; des femmes enceintes ont été éventrées pour extraire le fruit de leurs entrailles et des prisonniers ont été rôtis avant d'être dévorés. Cet acte barbare marque le début ce que l'on a appelé la Première Guerre intercoloniale (1689-1697). En mesure de représailles, une expédition française est montée contre le village anglais de Corlaer (Shenectady) dont 60 habitants sont tués et 25 autres emmenés comme prisonniers. La population de la Nouvelle-France s'élève alors à 15000 personnes et celle de la Nouvelle-Angleterre à 200000.

En 1690, les Anglais tentent de réduire la Nouvelle-France. L'amiral William Phips (1651-1695), un marin gouverneur du Massachusetts, prend le fort Pentagouet et Port-Royal en Acadie. Mais l'expédition contre Montréal échoue sur les bords du lac Champlain. La flotte de Phips assiège néanmoins Québec. Un ultimatum est adressé à Frontenac qui le repousse avec énergie. Les Anglais tentent un débarquement à Beauport et bombardent Québec. Mais Frontenac, qui a reçu un renfort envoyé de Montréal par M. de Callières, tient bon et, après trois jours d'efforts infructueux, les assaillants renoncent. Les Anglais, échaudés, chargeront dorénavant les Iroquois d'attaquer les Français à leur place.

En 1692, Madeleine de Verchères (1678-1747), fille d'un seigneur de Nouvelle-France, défend mousquet en mains, pendant quatre jours, jusqu'à l'arrivée des renforts de Montréal, le fort de Verchères contre les attaques iroquoises. Par cet exploit, l'adolescente s'élève au rang d'une Jeanne Hachette ou d'une Jeanne d'Arc québécoise.

En 1692, Madeleine de Verchères (1678-1747), fille d'un seigneur de Nouvelle-France, défend mousquet en mains, pendant quatre jours, jusqu'à l'arrivée des renforts de Montréal, le fort de Verchères contre les attaques iroquoises. Par cet exploit, l'adolescente s'élève au rang d'une Jeanne Hachette ou d'une Jeanne d'Arc québécoise.

En 1693, une nouvelle incursion a lieu contre Montréal. Par ailleurs, les Iroquois essaient de se réconcilier avec les Outaouais ; une entente entre ces tribus porterait un grave préjudice au commerce français et une forte pression est exercée sur Frontenac pour que les villages iroquois soient détruits. Le gouverneur n'agit cependant pas sans le feu vert du ministre de la Marine. En 1696, une troupe de plus de 2000 hommes, tant de forces régulières que de milices et d'alliés indiens quitte Montréal pour le territoire iroquois. Mais l'ennemi a fuit après avoir incendié le village cible de l'attaque. On brûle les récoltes et on détruit tous les vivres trouvés aux alentours.

Frontenac poursuit l'expansion vers l'ouest, créant de nouveaux postes et nouant des contacts avec les Indiens des Prairies. En 1697, la paix de Ryswick est signée entre la France et l'Angleterre et la Nouvelle-France peut souffler un peu. Mais Frontenac n'a plus qu'une année à vivre. La prédominance anglaise sur la Baie d'Hudson est acquise. La France obtient la Baie James et recouvre Port-Royal.

En 1700, Marguerite Bourgeoys meurt en odeur de sainteté, après avoir offert sa vie pour sauver une jeune religieuse malade qui recouvre effectivement la santé ; elle est canonisée en 1982 par Jean-Paul II. Enfin, trois ans après la disparition de Frontenac, Louis-Hector de Callières, qui a succédé à Frontenac comme gouverneur, réussit le tour de force de réconcilier Iroquois et Algonquins, c'est la Grande Paix de Montréal (1701). Cette paix ne durera pas longtemps : la Guerre de Succession d'Espagne (1701-1713) éclate bientôt en Europe ; ce nouveau conflit entraîne en Amérique la Seconde Guerre intercoloniale (1702-1713).

La vie mouvementée d’un aventurier : Pierre-Esprit Radisson

La destinée mouvementée de Pierre-Esprit Radisson (1636-1710) fournit une illustration saisissante de ce qu'était la vie dans les territoires français d'Amérique du Nord au temps de Louis XIV. Arrivé en Nouvelle-France en 1652, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, Radisson tombe aux mains des Iroquois au cours d'un raid mené par ces derniers. Il est adopté par ses ravisseurs et passe deux ans en leur compagnie, se familiarisant avec leurs coutumes et leur mode de vie. Il revient ensuite parmi les Français, est recruté par Médard Chouart des Groseilliers (1618-1696), qui a épousé entre temps sa demi-sœur, et devient coureur des bois dans la région des Grands Lacs.

Les deux hommes ramènent beaucoup de fourrures qui leur sont confisquées par le gouverneur de la Nouvelle-France, pour lors Pierre de Voyer d'Argenson (1625-1709), au prétexte qu'ils n'ont pas de permis pour la traite des fourrures. Ils envisagent alors de lancer une entreprise commerciale en Baie d'Hudson mais, malgré un voyage en France de des Groseilliers, ils n'obtiennent pas l'appui escompté des autorités françaises.

Ils tentent alors leur chance auprès des Britanniques à Boston. Le colonel George Cartwright, les emmène à Londres où il les présente au roi Charles II Stuart qui crée la Compagnie de la Baie d'Hudson à leur instigation. En 1668, ils partent pour la baie avec deux navires, l'Eaglet et le Nonsuch, affrétés par le prince Rupert, un esthète fortuné d'origine germanique, qui s'intéresse à l'Amérique du Nord, et qui deviendra le premier gouverneur de la Compagnie. Seul le Nonsuch, qui porte nos deux aventuriers, parvient à destination ; l'autre navire, avarié au cours d'une tempête, a regagné l'Angleterre.

Ils tentent alors leur chance auprès des Britanniques à Boston. Le colonel George Cartwright, les emmène à Londres où il les présente au roi Charles II Stuart qui crée la Compagnie de la Baie d'Hudson à leur instigation. En 1668, ils partent pour la baie avec deux navires, l'Eaglet et le Nonsuch, affrétés par le prince Rupert, un esthète fortuné d'origine germanique, qui s'intéresse à l'Amérique du Nord, et qui deviendra le premier gouverneur de la Compagnie. Seul le Nonsuch, qui porte nos deux aventuriers, parvient à destination ; l'autre navire, avarié au cours d'une tempête, a regagné l'Angleterre.

En 1674, de retour en Europe, insatisfaits du traitement que la Compagnie de la Baie d'Hudson leur a réservé, les deux aventuriers rencontrent à Londres un Jésuite d'origine auvergnate, prisonnier des Anglais, à la suite d'une mission envoyée auprès du gouverneur anglais Bayly par Frontenac. Ce religieux, le père Charles Albanel (1614-1696 - La bourgade québécoise d'Albanel porte son nom), a exploré la Baie d'Hudson en 1671, dans le cadre d'une expédition montée par l'intendant Jean Talon ; il les engage à revenir vers leur patrie d'origine.

Ils y sont fraîchement accueillis par Frontenac. Radisson entre malgré tout dans la marine royale française. En 1681, il est pressenti par un marchand de Nouvelle-France, Charles Aubert de La Chesnaye (1632-1702), l'homme le plus fortuné de Nouvelle-France, qui négocie l'obtention d'une charte pour la traite des fourrures, suite à la dissolution de la Compagnie des Indes occidentales, document qu'il obtient l'année suivante.

En 1682, Radisson participe au début de reconquête de la Baie d'Hudson par la France. Radisson et des Groseilliers s'engagent dans une expédition qui doit fonder un établissement à l'embouchure de la rivière Nelson pour le compte de la Compagnie du Nord de La Chesnaye. Ils font de nombreux prisonniers au nombre desquels John Bridgar, gouverneur de la colonie anglaise, et s'emparent d'un important lot de fourrures.

De retour à Québec, ils n'obtiennent pas, selon eux, la juste rémunération de leurs efforts. Le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, les envoie en France plaider leur cause. Radisson, frustré une fois de plus, change encore de camp et passe au service de la Compagnie de la Baie d'Hudson pour laquelle il se bat contre les Français. Puis, de 1685 à 1687, il dirige le commerce à l'embouchure de Fleuve Nelson. Devenu citoyen anglais en 1687, Radisson rédige un récit de ses aventures avant de mourir en Grande-Bretagne dans la pauvreté. Une localité du nord du Québec et une station de métro de Montréal portent aujourd'hui son nom.

L’expansion de la Nouvelle-France en direction du Mississipi

Les gouvernorats de Frontenac sont marqués par la réussite d'explorations particulièrement marquantes. En 1673, Louis Jolliet (1645-1700), premier explorateur né dans la colonie, près de Québec, se lance dans l'exploration du bassin du Mississipi, à partir des Grands Lacs. On connaît l'existence du fleuve, que les Indiens appellent La Grande Rivière et que les Français ont baptisé la Rivière Colbert. Mais on pense alors qu'il débouche dans le Pacifique (Mer de Californie). L'expédition a été initiée par Jean Talon, qui souhaitait nouer une alliance avec les Indiens de cette région, mais Frontenac adhère à cette audacieuse entreprise. Au moment de s'y lancer, Jolliet s'associe le père jésuite Jacques Marquette, originaire de Laon (France), un auxiliaire précieux car il connaît le langage de plusieurs tribus indiennes.

Après avoir atteint un affluent du Mississipi, les deux explorateurs descendent celui-ci jusqu'au grand fleuve et le suivent jusqu'à l'embouchure de l'Ohio, à 1100 kilomètre de celle du Mississipi, et ils savent désormais que ce dernier aboutit au Golfe du Mexique. A partir de là, les choses commencent à se gâter ; Marquette ne comprend plus le langage des Indiens dont il apprend tout de même qu'ils sont en contact avec les Espagnols ; de plus, les interlocuteurs des explorateurs se montrent menaçants. Les deux hommes décident de revenir. Jolliet a rédigé des notes de voyage ; malheureusement, il fait naufrage au Sault-Saint-Louis, en amont de Montréal, et perd ses papiers.

N'ayant pas obtenu de Colbert l'autorisation de s'établir au pays des Illinois, Jolliet s'installe à Sept-Îles. En 1679, il est chargé par Frontenac d'une mission à la Baie d'Hudson. Le gouverneur anglais, Charles Baily, qui a entendu parler de ses exploits, le reçoit avec honneur. Il fonde des pêcheries sur l'archipel Mingan, au nord du Saint-Laurent, passe l'été sur l'île d'Anticosti et l'hiver à Québec, s’occupant de ses terres et de son commerce. En 1690, William Phips s'empare de sa barque, confisque ses marchandises et fait prisonnières sa femme et sa belle-mère.

Il passe les dernières années de sa vie à explorer la côte du Labrador et à la cartographier ; il enseigne au collège des Jésuites de Québec. Il meurt à une date imprécise, premier habitant de Nouvelle-France à avoir été connu internationalement de son vivant.

En 1682, René Robert Cavelier de la Salle (1643-1687), natif de Rouen, et Henri de Tonti (1649-1704), un soldat italien au service de la France, descendent à leur tour le Mississippi jusqu’à son delta. Ils construisent le fort Prud'homme qui devient plus tard la ville de Memphis. L'expédition arrive à l'embouchure du Mississippi en avril ; Cavelier de La Salle y fait dresser une croix et une colonne portant les armes du roi de France : la souveraineté française s'étend désormais sur l'ensemble de la vallée du Mississippi, mais c’est une souveraineté largement virtuelle.

En 1682, René Robert Cavelier de la Salle (1643-1687), natif de Rouen, et Henri de Tonti (1649-1704), un soldat italien au service de la France, descendent à leur tour le Mississippi jusqu’à son delta. Ils construisent le fort Prud'homme qui devient plus tard la ville de Memphis. L'expédition arrive à l'embouchure du Mississippi en avril ; Cavelier de La Salle y fait dresser une croix et une colonne portant les armes du roi de France : la souveraineté française s'étend désormais sur l'ensemble de la vallée du Mississippi, mais c’est une souveraineté largement virtuelle.

L'expédition repart par le même chemin vers la Nouvelle-France et Cavelier de La Salle retourne à Versailles. Là, il convainc le ministre de la Marine de lui accorder le commandement de la Louisiane. Il fait croire que celle-ci est proche de la Nouvelle-Espagne en dessinant une carte sur laquelle le Mississippi paraît beaucoup plus à l'ouest que son cours réel. Il met sur pied une nouvelle expédition, mais celle-ci tourne au désastre : Cavelier de La Salle ne parvient pas à retrouver le delta du Mississippi et se fait assassiner en 1687.

Il appartiendra à Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1706), natif de Ville-Marie, de relever le flambeau. Ce dernier, fils de deux colons normands émigrés, d'abord destiné à la prêtrise mais manquant de vocation, est devenu militaire par inclination. Entré dans la marine royale, il a participé en 1686, à une expédition dans la Baie d'Hudson, sous les ordres du chevalier Pierre de Troyes (1645-1688), en remontant en canots la rivière des Outaouais, depuis Montréal, puis en poursuivant le chemin en traîneaux à chiens jusqu'à la Baie James. L'expédition réussit au-delà des espérances ; elle s'empare du fort Monsoni, rebaptisé fort Saint-Louis, puis du fort Rupert et même d'un voilier, Le Craven. D'Iberville rentre à Québec par la mer, chargé de fourrures et de marchandises anglaises.

L'année suivante, d'Iberville, nommé capitaine de la frégate Le Soleil d'Afrique, retourne en Baie d'Hudson avec le dessein de fermer aux Anglais l'accès à la rivière Nelson, en faisant tomber le fort York ; il arraisonne deux navires et capture 80 Anglais. En 1690, il assiège le fort New Severn que la garnison fait sauter avant de s'enfuir. En 1694, il prend enfin le fort York.

Frontenac donne ensuite l'ordre au marin français de patrouiller le long des côtes de l'Atlantique, depuis Terre-Neuve jusqu'à la Nouvelle Angleterre. En 1696, d'Iberville détruit le fort William Henry (Maine) puis remonte vers Terre-Neuve où il attaque les villages et pêcheries anglaises de la côte est de l'île, pillant et brûlant les maisons et ramenant de nombreux prisonniers. A la fin de l'expédition, en 1697, il ne reste plus aux Anglais que deux bourgades dans l'île ; trente six de leurs colonies ont été détruites ; et, pour couronner la campagne, d'Iberville se paie le luxe de triompher de trois navires de guerres ennemis: il en coule un, s'empare du second et le troisième ne doit son salut qu'à la fuite.

Ce brillant capitaine est alors choisi par le ministre de la Marine pour diriger une expédition chargée de redécouvrir et d'explorer l'embouchure du Mississipi, là où Cavelier de la Salle a échoué une dizaine d'années plus tôt. D'Iberville construit le fort Maurepas, en 1699, à proximité de la ville actuelle d'Ocean Springs. En 1700 et 1701, il bâtit les forts Mississipi et Saint-Louis. La Louisiane, appelée ainsi en l'honneur de Louis XIV, vient réellement de naître. Avant de s'en éloigner, d'Iberville noue des alliances avec les Autochtones, afin d'assurer la pérennité de cette nouvelle conquête française. En 1706, il met la main sur l'île anglaise de Nevis, dans les Caraïbes. Il se rend de là à La Havane, quérir des renforts espagnols pour attaquer la Caroline. Mais, atteint de la fièvre jaune, il décède dans le port de la capitale cubaine, où il est inhumé.

Ce brillant capitaine est alors choisi par le ministre de la Marine pour diriger une expédition chargée de redécouvrir et d'explorer l'embouchure du Mississipi, là où Cavelier de la Salle a échoué une dizaine d'années plus tôt. D'Iberville construit le fort Maurepas, en 1699, à proximité de la ville actuelle d'Ocean Springs. En 1700 et 1701, il bâtit les forts Mississipi et Saint-Louis. La Louisiane, appelée ainsi en l'honneur de Louis XIV, vient réellement de naître. Avant de s'en éloigner, d'Iberville noue des alliances avec les Autochtones, afin d'assurer la pérennité de cette nouvelle conquête française. En 1706, il met la main sur l'île anglaise de Nevis, dans les Caraïbes. Il se rend de là à La Havane, quérir des renforts espagnols pour attaquer la Caroline. Mais, atteint de la fièvre jaune, il décède dans le port de la capitale cubaine, où il est inhumé.

Progressivement, les Français ont imposé leur présence le long du Mississipi, construisant des forts et des postes de traite aux points stratégiques, jetant ainsi les bases de la reconnaissance de l'ouest mystérieux et enfermant les Anglais dans leurs possessions de la côte atlantique. Mais cet immense territoire n'est pratiquement pas peuplé et la position de la France reste précaire.

En 1711, alors que la Guerre de succession d'Espagne bat son plein en Europe, l'amiral Hovenden Walker (1666-1728) monte une expédition contre Québec avec des effectifs considérables : 5300 soldats et 6000 marins. Mais des vents violents drossent une partie de la flotte sur une île ; l'expédition est un échec. En 1713, les Traités d'Utrecht ramènent la paix sur le continent européen et en Amérique : la France cède à l'Angleterre l'Acadie, Terre-Neuve et la baie d'Hudson. En 1714, le gouverneur Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643-1725) décide de protéger Montréal et Québec par des enceintes fortifiées de pierre qui ne seront achevées que longtemps après sa mort.

La Nouvelle-France a été fondée par une poignée d’individus où la proportion de militaires, de missionnaires, d’explorateurs et d’aventuriers était sans doute disproportionnée par rapport à celle des laboureurs. Ces individus se sont mêlés aux Indiens et en ont adopté parfois les mœurs pour devenir coureurs des bois. Ils n’ont pas été ménagés par leurs adversaires mais, bien qu’en situation de faiblesse numérique, ils ont résisté avec opiniâtreté. Habitués à faire face, les échecs et les calamités ne les ont pas rebutés. Ils ont tracé l’esquisse d’un vaste empire, mais se sont malheureusement montrés plus soucieux d’en repousser les limites que de le peupler. Ces origines vont peser lourd dans l’histoire de la colonie et dans celle du Québec.

Heurs et malheurs de l’Acadie

Voyons maintenant rapidement ce qui s'est passé du côté de l'Acadie. On l'a vu, celle-ci naît en 1604 pour disparaître trois ans plus tard, à la suite d'un différend commercial. En 1610, quelques colons sont de retour. Mais, en 1613, Samuel Argall ( ?-1626), de Virginie, s'empare du territoire et en chasse la population. En 1621, le gouvernement anglais baptise le territoire Nouvelle-Ecosse et y fait venir des colons écossais. En 1631, Charles de la Tour (1593-1666), lieutenant-général de l'Acadie pour le roi de France, construit des forts au cap Sable et à Saint-Jean.

L'année suivante, le Traité de Saint-Germain-en-Laye attribue le territoire à la France. Environ 300 colons français remplacent les Ecossais. La mort du gouverneur Razilly (1587-1635), cousin du cardinal de Richelieu, entraîne une guerre civile entre les deux prétendants à la succession : de La Tour et Charles de Menou d'Aulnay (1604-1650), cousin de Razilly. Port-Royal est alors la capitale de la colonie française. D'Aulnay, qui voit l'avenir de l'Acadie dans l'agriculture, favorise la venue de nouveaux colons.

Après sa mort, un nouveau conflit éclate entre la France et l'Angleterre. En 1654, l’Acadie est conquise par les Anglais. Mais le Traité de Bréda, en 1667, la restitue à la France. A partir de 1670, Port-Royal essaime, donnant naissance à deux villages : Beaubassin et Grand-Pré. En 1690, William Phips, conquiert une fois de plus le pays, qui retourne à la France lors de la paix de Ryswick, sept ans après. Par le Traité d'Utrecht, en 1713, l'Acadie est cédée définitivement à l'Angleterre et redevient la Nouvelle-Ecosse. Les Acadiens sont autorisés à gagner des territoires français ; la plupart restent sur place.

En 1720, les Français construisent la forteresse de Louisbourg, sur l'île Royale (ou du Cap-Breton). Une importante immigration gonfle la population et, lors de la Guerre de succession d'Autriche (1740-1748), qui déclenche en Amérique la Troisième Guerre intercoloniale (1744-1748), les Français tentent en vain de reconquérir l'Acadie. C'est au contraire les Anglais qui prennent Louisbourg, en 1745. A la fin du conflit, le Traité d'Aix-la-Chapelle (1748) attribue l'île Saint-Jean (ou Île-du-Prince-Édouard) et l'île Royale à la France, ce qui est perçu comme un affront par les Anglais. En 1749, ils répliquent en créant Halifax, avec l'apport de 2000 colons. La situation ne cesse de s'envenimer, Anglais et Français se disputant l'allégeance des Acadiens et construisant des forts en préparation d'une nouvelle guerre.

En 1720, les Français construisent la forteresse de Louisbourg, sur l'île Royale (ou du Cap-Breton). Une importante immigration gonfle la population et, lors de la Guerre de succession d'Autriche (1740-1748), qui déclenche en Amérique la Troisième Guerre intercoloniale (1744-1748), les Français tentent en vain de reconquérir l'Acadie. C'est au contraire les Anglais qui prennent Louisbourg, en 1745. A la fin du conflit, le Traité d'Aix-la-Chapelle (1748) attribue l'île Saint-Jean (ou Île-du-Prince-Édouard) et l'île Royale à la France, ce qui est perçu comme un affront par les Anglais. En 1749, ils répliquent en créant Halifax, avec l'apport de 2000 colons. La situation ne cesse de s'envenimer, Anglais et Français se disputant l'allégeance des Acadiens et construisant des forts en préparation d'une nouvelle guerre.

Le Grand Dérangement

En 1755, pour régler définitivement la question, le gouverneur de la Nouvelle Ecosse, Charles Lawrence (1709-1760), décide la déportation massive des Acadiens. On tient d'abord la mesure secrète, afin qu'ils ne s'enfuient pas avec leur bétail. L'opération est ensuite conduite avec une grande brutalité. On les entasse dans des bateaux envoyés vers le sud (Massachusetts, Connecticut, Maryland...), dans des Etats où ils sont mal accueillis voire refoulés et conduits à errer sans asile ou encore assignés à résidence comme des criminels, ou bien encore ils sont transférés en Angleterre, où on les traite en prisonniers de guerre. Ceux qui cherchent à s'échapper sont fusillés. Beaucoup gagnent des territoires voisins sous juridiction française, au risque d'être chassés à nouveau, par suite des aléas de l'histoire.

Plusieurs milliers reviennent en France, notamment dans le Poitou. D'autres se rendent en Louisiane ou aux Antilles ; d'autres encore atterrissent aux Malouines, puis en Amérique du Sud. Beaucoup se réfugient au Nouveau Brunswick. Ceux dont la présence demeure tolérée en territoire britannique sont condamnés à vivre en parias, à l'écart, sur les terres les moins fertiles, en évitant tout regroupement jugé trop important par les autorités, sous peine de travaux forcés. D'après des historiens américains, ce nettoyage ethnique, qualifié de Grand Dérangement, entraîna la mort de 7500 à 9000 personnes sur les 12000 à 18000 habitants que comptait l'Acadie. Il traumatisa les autres habitants de la Nouvelle-France dont il marqua pour longtemps la conscience collective. La chute de Louisbourg, en 1758, sonne le glas définitif de la colonisation française sur le territoire actuel des Provinces Maritimes.

Revenons maintenant au bord du Saint-Laurent. Au début du règne de Louis XV, l'expansion de la Nouvelle-France se poursuit. Mais on parle de plus en plus de Canada et de moins en moins de Nouvelle-France. L'Acadie est perdue depuis 1713, mais les possessions françaises sont encore immenses. Seulement, il devient de plus en plus évident qu'elles manquent d'assises solides du fait d'un peuplement insuffisant. Elles comptent encore moins de 20000 habitants alors qu'il y en a plus de 400000 en Nouvelle-Angleterre ! Les Français, bénéficiant d'un pays tempéré et d'une agriculture prospère, n'émigrent pas volontiers, à la différence d'autres peuples européens moins bien lotis. A partir de 1730, 648 personnes condamnées pour délits mineurs sont déportées en Nouvelle-France. Mais c’est insuffisant ; il est facile de prévoir que la colonisation française pourra difficilement s'imposer face à une colonisation anglaise beaucoup plus dense et que la question se règlera certainement, en dehors du vœu des populations locales, sur le théâtre des affrontements européens.

L’expansion de la Nouvelle-France vers l’ouest

Les explorations de la première période du règne sont l'œuvre de Pierre Gaultier de Varennes de La Vérendrye (1685-1749). Natif de Trois-Rivières, cet homme entreprenant est le fils d'un officier du régiment de Carignan-Salières. Elève du petit  séminaire de Québec, il commence sa vie de soldat à 12 ans, comme cadet à l'académie navale. Au début des années 1700, il fait ses premières campagnes, notamment à Terre-Neuve contre les Anglais. En 1706, il est nommé enseigne en second. Il entre dans les troupes coloniales à 20 ans, puis sert en Europe pendant la Guerre de Succession d'Espagne ; blessé et fait prisonnier à Malplaquet, en 1709, il est promu au grade de lieutenant. De retour en Nouvelle-France, en 1712, il se livre à l'agriculture et à l'élevage, sans abandonner ses fonctions militaires. En 1715, il obtient la permission d'ouvrir un comptoir pour traiter avec les Indiens et commence à se détourner des travaux agricoles, en s'associant à un de ses frères qui commande un poste dans la région du lac Supérieur.

séminaire de Québec, il commence sa vie de soldat à 12 ans, comme cadet à l'académie navale. Au début des années 1700, il fait ses premières campagnes, notamment à Terre-Neuve contre les Anglais. En 1706, il est nommé enseigne en second. Il entre dans les troupes coloniales à 20 ans, puis sert en Europe pendant la Guerre de Succession d'Espagne ; blessé et fait prisonnier à Malplaquet, en 1709, il est promu au grade de lieutenant. De retour en Nouvelle-France, en 1712, il se livre à l'agriculture et à l'élevage, sans abandonner ses fonctions militaires. En 1715, il obtient la permission d'ouvrir un comptoir pour traiter avec les Indiens et commence à se détourner des travaux agricoles, en s'associant à un de ses frères qui commande un poste dans la région du lac Supérieur.

En 1729, fort des renseignements qu'il a obtenu des Indiens, il sollicite du gouverneur de la Nouvelle-France, Charles de Beauharnais de la Boische (1671-1749), une aide financière en vue de partir à la découverte de la mer de l'ouest, dont parlent les Indiens, le Pacifique. L'intendant, Gilles Hocquart (1694-1783), et le gouverneur appuient sa requête auprès du roi. L'autorisation de monter une expédition lui est accordée, mais sans aide financière. Il doit donc s'endetter pour financer le projet, mais il compte rembourser sa dette en construisant des forts de traite de fourrures le long du chemin ; il obtient d'ailleurs le monopole de la traite des fourrures pour trois ans.

En 1731, il est prêt à partir en compagnie de trois de ses fils et quelques autres personnes. L'expédition se dirige vers le lac Supérieur, puis le lac à la Pluie. Le fort Saint-Pierre est construit. En 1732, un poste secondaire s'élève sur la Rivière-Rouge. En 1734, alors que La Vérendrye revient à Montréal dédommager ses créanciers, d'autres membres de l'expédition marchent vers le lac Winnipeg où ils construisent le fort Maurepas. Malheureusement, alors que le chef de l'expédition revient vers l'ouest, un de ses fils ainsi qu'un Jésuite, le père Jean-Pierre Alneau de la Touche (1705-1736), et 19 compagnons sont tués par des Sioux sur le sentier de la guerre au lac des Bois. Les survivants continuent d'avancer vers l'ouest.

En 1738, ils érigent le fort La Reine sur la rivière Assiniboine et le fort Rouge à l'emplacement actuel de Winnipeg. Ils bifurquent ensuite vers le sud et pénètrent dans le territoire de l'actuel Dakota, au pays des Mandanes. Déçu de ne pas rencontrer de rivière coulant en direction de la mer de l'ouest, contrairement aux dires des Indiens, La Vérendrye revient à Montréal tandis que ses fils poursuivent vers la rivière Saskatchewan, les lacs Manitoba et Winnipeg. En 1741, de retour, il décide la construction des forts Dauphin, sur le lac Manitoba, et Bourbon, au nord du lac Winnipeg.

Ces deux forts seront établis en 1742. En même temps, deux de ses fils s'enfoncent vers l'ouest, remontent le Missouri, puis la rivière Yellowstone et parviennent jusqu'aux Rocheuses, que leurs guides indiens refusent de franchir sous prétexte qu'ils se trouveraient alors en territoire ennemi. Tout le monde rentre à Montréal opportunément car les autorités françaises commencent à s'interroger sur les motivations réelles de La Vérendrye : la découverte de nouveaux territoires ou le commerce lucratif des fourrures ?

Cinq ans plus tard, peu de temps avant sa mort, Pierre Gaultier obtient du roi la Croix de Saint-Louis, suprême récompense, une seigneurie héréditaire et le grade de capitaine. Il a fait reculer les frontières de la Nouvelle-France jusqu'au Manitoba et, en transformant une partie des Grands Lacs en mers intérieures françaises, il a détourné vers le Saint-Laurent une bonne part du trafic des fourrures qui passait jusqu'alors par la Baie d'Hudson anglaise.

Pendant ce temps, que s’est-il passé dans la colonie ? En 1721, un violent incendie détruit une grande partie de Montréal. L'intendant Michel Bégon de la Picardière (1669-1747), natif de Blois, petit cousin par alliance de Colbert, intendant de Nouvelle-France depuis 1710, ordonne que les maisons soient reconstruites en pierre. La pierre étant plus coûteuse que le bois, cette ordonnance oblige les moins fortunés à quitter la ville ; des faubourgs commencent à se développer à l'extérieur de l’enceinte. En 1730, François Poulin de Francheville, seigneur de Saint-Maurice (1692-1733), crée les Forges Saint-Maurice. Mais l'expérience tourne court ; le fondateur de l'entreprise disparaît prématurément et l'Etat devient propriétaire de la Compagnie en 1743.

En 1734, un nouvel incendie détruit l'Hôtel-Dieu de Montréal et une quarantaine de résidences ; on accuse (probablement à tort) une esclave noire, Marie-Josèphe, dite Angélique ; condamnée à mort, elle est pendue en public puis brûlée. La colonie vit essentiellement de la traite des fourrures qui représente 70% de ses exportations. Elle est toujours considérée en France comme un moyen d'écouler les produits de la métropole pour engranger de l'argent : mercantilisme oblige. Cependant l'orage se prépare. Les colonies anglaises veulent en finir avec les possessions françaises. C'est d'ailleurs en partie parce qu'elles craignaient leur intervention dans le conflit qu'elles ont si impitoyablement dispersé les Acadiens. Au milieu du siècle, la colonie française compte 85000 habitants, la politique de peuplement a donc porté ses fruits, essentiellement d'ailleurs en raison d'une forte natalité, mais c'est insuffisant car la Nouvelle-Angleterre compte près de 1,5 millions d'habitants.

Le guet-apens de Washington

En 1747, Rolland-Michel Barrin (1693-1756), comte de La Galissonière, gouverneur intérimaire de la Nouvelle-France, milite ardemment pour la création d'une chaîne de postes reliant le Canada à la Louisiane, en suivant la vallée de l'Ohio, qui devient ainsi un lieu de friction privilégié entre Français et Anglais. En même temps, il s'efforce de maintenir sur leur territoire les Abénakis alliés de la France, de manière à assurer une zone tampon entre le Canada et l'Acadie.

En 1754, George Washington (1732-1799), depuis peu promu lieutenant-colonel, recrute une petite armée et se dirige sur l'Ohio. Il surprend un parti français commandé par Joseph Coulon de Villiers, sieur de Jumonville (1718-1754), un officier militaire canadien français né à Verchères, simplement en reconnaissance. Les circonstances de l'engagement restent obscures ; on dit que les blessés et les prisonniers furent froidement achevés. Cet assassinat pèsera sur la mémoire du chef de l'indépendance américaine ; il explique en partie la froideur avec laquelle les Canadiens français accueilleront la révolution américaine. Le meurtre de Jumonville constitue le premier acte de la Guerre de Sept ans, que l'on appelle Guerre de la Conquête, en Amérique.

De la guerre de conquête à la chute de la Nouvelle-France

En 1756, Louis Joseph de Montcalm-Gozon, marquis de Montcalm (1712-1759), natif de Nîmes, arrive au Canada, ex-Nouvelle-France, avec trois mille hommes, pour commander les troupes françaises. Il accepte mal d'être subordonné au marquis Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnal (1698-1778), natif de Québec, fils d'un précédent gouverneur, gouverneur à son tour. Les premières campagnes de Montcalm contre les Britanniques sont couronnées de succès. Il accroît les défenses du fort édifié sur le lac Champlain. Il capture et détruit le fort Oswego, sur le lac Ontario. Il triomphe au fort William Henry en 1757. Il remporte encore une victoire inespérée au fort Carillon, en 1758. On le récompense en le nommant lieutenant général.

En 1756, Louis Joseph de Montcalm-Gozon, marquis de Montcalm (1712-1759), natif de Nîmes, arrive au Canada, ex-Nouvelle-France, avec trois mille hommes, pour commander les troupes françaises. Il accepte mal d'être subordonné au marquis Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnal (1698-1778), natif de Québec, fils d'un précédent gouverneur, gouverneur à son tour. Les premières campagnes de Montcalm contre les Britanniques sont couronnées de succès. Il accroît les défenses du fort édifié sur le lac Champlain. Il capture et détruit le fort Oswego, sur le lac Ontario. Il triomphe au fort William Henry en 1757. Il remporte encore une victoire inespérée au fort Carillon, en 1758. On le récompense en le nommant lieutenant général.

Québec, assiégée par l'Anglais Wolfe, résiste pendant près de trois mois, en 1759. Mais, le 13 septembre, sur les Plaines d'Abraham, Montcalm est mortellement blessé alors que son armée défaite bat en retraite : il mourra avant que les Anglais ne s'emparent du pays qu'il avait pour mission de défendre. Son adversaire, le général anglais, lui aussi touché mortellement, l'accompagne dans l'autre monde. Québec tombe. Les rescapés se réfugient à Montréal. En 1760, sous les ordres de Lévis, les Français lancent une contre-offensive. Ils remportent la victoire de Sainte-Foy. Les Anglais se retranchent derrière les remparts de Québec ; ils résistent jusqu'à l'arrivée de leur flotte qui contraint Lévis à lever le siège. Au cours des combats, Jean Vauquelin (1728-1772), un officier de marine né à Dieppe, se couvre de gloire avec sa frégate l'Atalante, échouée à la Pointe-aux-Trembles ; il résiste jusqu'au bout à la flotte anglaise et son bateau n'est plus qu'une épave lorsqu'il est fait prisonnier, après avoir réussi à faire débarquer la plupart de ses hommes ; les Anglais, fortement impressionnés, le laissent rentrer en France.

Trois colonnes de troupes anglaises convergent vers Montréal, dernier bastion de la résistance française, l'une en provenance de Québec, l'autre depuis le lac Champlain et la troisième par le cours supérieur du Saint-Laurent. Toute résistance est vouée à l'échec. En effet, la flottille chargée de vivres et de renforts venant de France, sous les ordres de François Chenard de La Giraudais (1727-1776), après avoir essuyé bien des épreuves au cours de la traversée, a été contrainte de se réfugier dans la Baie des Chaleurs, puis dans la rivière Ristigouche où, après plusieurs jours de furieux combats contre la marine anglaise, elle s'est sabordée, le 8 juillet. Le 1er septembre, le fort Chambly, construit en bois en 1665, contre les Iroquois, et rebâti en pierre en 1709, contre les Anglais, tombe aux mains de ces derniers. Vaudreuil, dernier gouverneur du Canada français, capitule le 8 septembre 1760, tandis que Lévis brûle ses drapeaux. Les Amérindiens alliés des Français ont capitulé quelques jours plus tôt au fort La Présentation. Douze jours plus tard, la reddition de Trois-Rivières met un point final à la grandiose aventure coloniale française en Amérique.

Vaudreuil sera d'abord traduit en justice, puis acquitté. Qui est donc responsable de la perte des possessions françaises ? Certains auteurs désignent Montcalm qui n'aurait pas su les défendre efficacement. D'autres incriminent la mauvaise conduite des derniers intendants, comme François Bigot (1703-1778), natif de Bordeaux, qui trafiquait des fourrures et des armes entreposées dans l'immeuble joliment baptisé La Friponne , pour s'enrichir au détriment du fisc, et qui fut embastillé après son rappel en France ! Mais c'est plus vraisemblablement le déséquilibre démographique déjà signalé, le désintérêt de l'opinion publique française pour ces « arpents de neige » et surtout la défaite de nos armes en Europe qui expliquent le désastre. Le Traité de Paris, qui met fin à la Guerre de Sept ans, en 1763, attribue la Nouvelle-France à l'Angleterre ; seules les îles Saint-Pierre et Miquelon restent françaises ; la Louisiane, opportunément espagnole depuis 1762, échappe aux convoitises anglaises ; elle redeviendra française en 1800, mais Napoléon la vendra aux États-Unis en 1803, conscient de son incapacité à la défendre ; l'aventure américaine de la France aura alors pris fin.

Après la chute de la Nouvelle-France, plus de 2000 colons français retournent dans leur patrie d'origine : ceux qui ont les moyens de payer leur passage. Les autres demeurent au pays espérant que la mère patrie reviendra un jour à la faveur d'une victoire en Europe sur l'Anglais redouté et honni. Ils sont 60 à 65000 et ils constituent la source principale des quelques 7,8 millions de Québécois francophones d'aujourd'hui et de tous ceux, presque aussi nombreux, que les vicissitudes de l'histoire ont poussé à émigrer dans les autres provinces du Canada où aux Etats-Unis.

La tentative d’assimilation

En attendant mieux, ils se serrent autour de leurs églises et commencent à mettre en œuvre la politique qualifiée de revanche des berceaux en multipliant les naissances pour noyer les Anglais dans un océan d'adversaires. La population va doubler à chaque génération. Monseigneur Jean-Olivier Briand (1715-1794), évêque de Québec, ordonne à ses ouailles de reconnaître le roi d’Angleterre comme leur souverain mais le clergé, en même temps, encourage la natalité.

L'application des lois britanniques ne se fait pas attendre. Dès 1763, Marie-Josephte Corriveau (1733-1763), condamnée à mort pour avoir assassiné son mari qui la maltraitait, est pendue et sa dépouille exposée aux regards de la population dans une cage de fer ; un tel supplice, incompatible avec les mœurs françaises, frappe les Canadiens : la Corriveau se métamorphose en personnage du folklore québécois !

L'Angleterre octroie une constitution, sous forme d'une Proclamation royale, au territoire conquis devenu « The province of Quebec » ; ce texte prévoit l'assimilation à plus ou moins long terme des colons français ; la loi anglaise s'applique à tous, aussi bien au civil qu'au pénal ; la langue officielle est l'anglais, la religion le protestantisme. Les catholiques ont le droit de conserver leur religion, mais ils doivent la renier, par le serment du test, s'ils se portent candidats à un poste dans l'Administration ; par cette mesure, les catholiques sont exclus des emplois officiels ; le gouverneur, James Murray (1721-1794), en est réduit à confier ces emplois à des personnes incompétentes !

La capitulation de Montréal prévoit d'étendre aux tribus amérindiennes alliées des Français les avantages concédés à ces derniers. Ces tribus ne s'en révoltent pas moins contre l'occupant britannique, sous la direction du chef outaouais Pontiac, essentiellement pour la conservation de leurs terres ; le clergé francophone invite ses fidèles à aider l'occupant britannique à réduire la révolte indienne qui est écrasée. En 1764, commence la publication d'un journal bilingue : La Gazette de Québec ; une pétition circule déjà dans les milieux francophones pour dénoncer le régime britannique tandis que les Anglophones réclament la création d'une assemblée pour les représenter. En 1768, Guy Carlton, baron Dorchester (1724-1808), succède à James Murray, comme gouverneur ; il se montre favorable à une réforme revenant aux lois et coutumes françaises et hostile à la création d'une assemblée.

La Guerre d’indépendance des Etats-Unis

En 1775 commence la Guerre d'indépendance des Etats-Unis. Ce soulèvement d'anciens vétérans des guerres contre la Nouvelle-France ne suscite que très peu de sentiments favorables parmi la population canadienne qui n'a oublié ni la déportation des Acadiens ni l'assassinat de Jumonville ; la devise du Québec ne sera-t-elle pas plus tard : « Je me souviens ». Aussi, lorsque les Américains tentent de rallier à leur cause les habitants de la province, ils sont loin d'être accueillis à bras ouverts. Ils trouvent néanmoins quelques partisans, assez pour former deux régiments (747 miliciens) qui se distingueront à Saratoga (1777) et à Yorktown (1781). Parmi ces partisans, on peut citer un commerçant prospère de Montréal, qui fut aussi juge de paix, Pierre Calvet, propriétaire de la maison qui abrite aujourd'hui l'Hostellerie des Filles du Roy. Pour dissuader toute velléité de soutien aux Insurgents américains, Monseigneur Jean-Olivier Briand rappelle aux catholiques leur serment d'allégeance au roi d'Angleterre, le trahir serait pêcher !

Dirigés par Richard Montgomery (1738-1775) et Benedict Arnold (1741-1801), les Américains, guidés par leurs partisans, envahissent la province du Québec et occupent la région de Montréal, où le château de Ramezay, aujourd'hui converti en musée, leur sert de quartier général. Mais, en 1776, ils échouent dans leur tentative de prendre Québec où Montgomery est tué. Benjamin Franklin (1706-1790) honore son ami Pierre Calvet d'une visite ; il est à Montréal pour sonder les intentions des Canadiens ; il en repart avec le sentiment qu'il serait plus facile d'acheter la province que de la conquérir. Les renforts britanniques, composé de mercenaires allemands, arrivent en grand nombre et chassent bientôt les Insurgents.

La reconnaissance de la spécificité québécoise

Cependant, la Guerre d'indépendance américaine, va marquer profondément l'avenir du Québec. D'abord, dès 1774, conscients du danger que représenterait pour l'empire britannique un soulèvement conjoint des Insurgents américains et des Canadiens, les Anglais ont révoqué la Proclamation royale émise une dizaine d'années plus tôt. Par l'Acte de Québec, le territoire de la province est délimité d'une manière extensive : de la Gaspésie jusqu'aux Grands Lacs ; une entité recouvrant grosso-modo le Québec et l'Ontario voit ainsi le jour ; par ailleurs, l'abolition du serment du test réhabilite le catholicisme tandis que la langue, le droit français et le régime seigneurial d'antan sont restaurés ; la spécificité des Canadiens français est ainsi reconnue. Les Anglophones protestent contre ces dispositions favorables aux Francophones.