Moyen Age

Traditionnellement, le Moyen Age est une période de l’histoire européenne qui s’étend de 476, date de la chute de l’Empire romain d’Occident, à 1453 date de la prise de Constantinople par les Ottomans et de la fin de l'empire romain d'orient. La fin du XVe siècle et l’année 1492, marquée par la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, sont cependant préférées pour symboliser la fin du moyen âge.

Au Ve siècle, sur les ruines de l’empire romain s’établissent de nombreux royaumes “barbares”. On revient à un mode de vie plus simple, le commerce décline et les villes rétrécissent. Le royaume des francs devient le plus puissant de l’Europe occidentale et le baptême de Clovis scelle son alliance avec l'église catholique. Charlemagne restaure un temps la grandeur de l’empire, avant que celui ci ne sombre dans les querelles de succession et sous les coups des invasions vikings.

Une fois disparues les incertitudes du Haut Moyen âge, l’Europe renoue dès le IXe siècle avec la stabilité et la prospérité. Le système féodal naissant conduit à l’émergence de nouveaux royaumes, dans lesquels les seigneurs s’organisent autour de leur château fort. La confiance revenue au XIe siècle, la population se met à croître, le commerce est relancé et religion et culture connaissent un regain d’activité. La religion chrétienne se développe et l’Église s’affirme comme force d’interposition entre les seigneurs.

Faible sous Hugues Capet, le pouvoir royal s’affirme dans le royaume de France avec de puissants souverains comme Saint Louis, Philippe Auguste et Louis XI, qui étendent le domaine royal. Une guerre de cent ans va opposer la France et l'Angleterre, jusqu’à ce que Charles VII et Jeanne d’Arc y mettent fin. Dès le milieu du XVe siècle, la Renaissance marque le début de la fin du Moyen Age.

|

Effectuez une recherche parmi nos centaines d'articles, ou bien parcourez notre sélection ci-dessous !

|

Les guerres d'Italie ont opposé durant toute la première moitié du XVIe siècle le Saint Empire romain germanique, la France et l'Espagne pour la domination de la péninsule italienne. En France, elles ne sont finalement connues que par la célèbre victoire de François Ier à Marignan, dont tout le monde se rappelle la date (1515) sans souvent savoir à quoi elle correspond vraiment. Pourtant, les enjeux de ces guerres ont été très importants dès la fin du Moyen Age, pour la France et l’Italie, mais aussi dans les relations internationales. La situation en Italie centrale et septentrionale a eu son importance, avec l’apparition des seigneuries et des condottieres, et les rivalités entre cités ; mais finalement tout commence peut-être dans le royaume de Naples…

Les guerres d'Italie ont opposé durant toute la première moitié du XVIe siècle le Saint Empire romain germanique, la France et l'Espagne pour la domination de la péninsule italienne. En France, elles ne sont finalement connues que par la célèbre victoire de François Ier à Marignan, dont tout le monde se rappelle la date (1515) sans souvent savoir à quoi elle correspond vraiment. Pourtant, les enjeux de ces guerres ont été très importants dès la fin du Moyen Age, pour la France et l’Italie, mais aussi dans les relations internationales. La situation en Italie centrale et septentrionale a eu son importance, avec l’apparition des seigneuries et des condottieres, et les rivalités entre cités ; mais finalement tout commence peut-être dans le royaume de Naples…

Fils du roi de Jérusalem Amaury Ier, Baudouin IV succède à son père de 1174 à 1185. Atteint très jeune par la peste, son règne est marquant à plus d’un titre : d’abord grâce à Baudouin IV lui-même, très diminué par sa maladie, mais qui parvient avec courage et une certaine habileté politique et militaire à tenir le royaume pendant plus de dix ans ; par le contexte ensuite, un royaume de Jérusalem assiégé, qui doit faire face à la montée en puissance de Saladin. La fin tragique de Baudouin IV, mort à vingt-quatre ans, précède symboliquement le destin de la Jérusalem franque et du royaume latin dans son ensemble.

Fils du roi de Jérusalem Amaury Ier, Baudouin IV succède à son père de 1174 à 1185. Atteint très jeune par la peste, son règne est marquant à plus d’un titre : d’abord grâce à Baudouin IV lui-même, très diminué par sa maladie, mais qui parvient avec courage et une certaine habileté politique et militaire à tenir le royaume pendant plus de dix ans ; par le contexte ensuite, un royaume de Jérusalem assiégé, qui doit faire face à la montée en puissance de Saladin. La fin tragique de Baudouin IV, mort à vingt-quatre ans, précède symboliquement le destin de la Jérusalem franque et du royaume latin dans son ensemble.

Au Moyen Age, le chevalier était un homme d’armes combattant à cheval, le plus souvent au service d’un roi ou d’un grand seigneur féodal. Le terme de chevalerie évoque à nos esprits tout un univers onirique et fantastique qui nous parle de dépassement de soi, d'honneur, de fidélité, de gratuité et de courtoisie dont la littérature, puis le cinéma se sont largement fait l'écho. Monté sur un puissant destrier, coiffé du heaume et caparaçonné d'acier, le chevalier, maniant l'épée « d'estoc et de taille » arbore fièrement ses couleurs. Belle, loyale, vaillante et courageuse, la chevalerie témoigne encore aujourd'hui de ce que fut réellement le Moyen Âge.

Au Moyen Age, le chevalier était un homme d’armes combattant à cheval, le plus souvent au service d’un roi ou d’un grand seigneur féodal. Le terme de chevalerie évoque à nos esprits tout un univers onirique et fantastique qui nous parle de dépassement de soi, d'honneur, de fidélité, de gratuité et de courtoisie dont la littérature, puis le cinéma se sont largement fait l'écho. Monté sur un puissant destrier, coiffé du heaume et caparaçonné d'acier, le chevalier, maniant l'épée « d'estoc et de taille » arbore fièrement ses couleurs. Belle, loyale, vaillante et courageuse, la chevalerie témoigne encore aujourd'hui de ce que fut réellement le Moyen Âge.

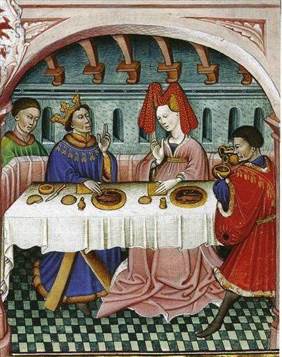

Des banquets et festins des nobles à la modeste nourriture des plus pauvres, le repas au Moyen Âge était un puissant marqueur social. Divisée en trois ordres, la société médiévale comprend les bellatores (les nobles) les oratores l'ordre des religieux et les laboratores qui sont ceux qui travaillent. Chacun de ces groupes est soumis à des normes alimentaires précises selon le rang social auquel il appartient. Cette conviction, restée immuable durant tout le Moyen Âge, stipule que nourritures et boissons ainsi que la façon de les consommer se doivent d'afficher aux yeux de tous le statut occupé par chacun. Le ''mangeur'' du Moyen Âge est par le fait contraint de suivre un modèle d'alimentation et ne peut en déroger sous peine d'être accusé de faire « péché de bouche », voire d'encourir une sanction.

Des banquets et festins des nobles à la modeste nourriture des plus pauvres, le repas au Moyen Âge était un puissant marqueur social. Divisée en trois ordres, la société médiévale comprend les bellatores (les nobles) les oratores l'ordre des religieux et les laboratores qui sont ceux qui travaillent. Chacun de ces groupes est soumis à des normes alimentaires précises selon le rang social auquel il appartient. Cette conviction, restée immuable durant tout le Moyen Âge, stipule que nourritures et boissons ainsi que la façon de les consommer se doivent d'afficher aux yeux de tous le statut occupé par chacun. Le ''mangeur'' du Moyen Âge est par le fait contraint de suivre un modèle d'alimentation et ne peut en déroger sous peine d'être accusé de faire « péché de bouche », voire d'encourir une sanction.

Le début du Moyen Age voit l'émergence en Europe d'un nouveau corps social : l'aristocratie nobiliaire. Cette dernière s'impose rapidement au sein de la monarchie en acquérant des titres et des privilèges qui vont progresivement devenir héréditaires. Pourtant, écrire l'histoire d'un « groupe » social, la noblesse, sur une période aussi vaste que le Moyen Age parait être impossible et chose vaine. En effet, il n'existe pas plus « d'aristocratie » médiévale que de « paysannerie » médiévale dont on pourrait prétendre livrer une définition qui résiste au temps et à l'espace. Il y a donc des « aristocraties », comme il y a des « paysanneries », éparpillées en différents lieux à des moments différents.

Le début du Moyen Age voit l'émergence en Europe d'un nouveau corps social : l'aristocratie nobiliaire. Cette dernière s'impose rapidement au sein de la monarchie en acquérant des titres et des privilèges qui vont progresivement devenir héréditaires. Pourtant, écrire l'histoire d'un « groupe » social, la noblesse, sur une période aussi vaste que le Moyen Age parait être impossible et chose vaine. En effet, il n'existe pas plus « d'aristocratie » médiévale que de « paysannerie » médiévale dont on pourrait prétendre livrer une définition qui résiste au temps et à l'espace. Il y a donc des « aristocraties », comme il y a des « paysanneries », éparpillées en différents lieux à des moments différents.

Au Moyen Age, les templiers étaient membres d'un ordre religieux et militaire qui avaient pour mission de protéger les pèlerins en Terre sainte. L’origine de l’Ordre du Temple est relativement incertaine. Il pourrait être issu de l’Ordre des chanoines du Saint-Sépulcre, que certains chevaliers auraient quitté vers 1119-1120. Un chevalier de Champagne, Hugues de Payens, prend leur tête et leur donne le nom de « pauvres chevaliers du Christ » ; ils sont alors soutenus par Baudouin II, le roi de Jérusalem. Les débuts des Templiers sont difficiles, et il faut attendre le concile de Troyes, le 13 janvier 1129, pour qu’ils soient officiellement reconnus comme un Ordre. La destruction de l'Ordre du Temple sur décision du roi Philippe le Bel et la « disparition » de son trésor contribueront à l'édification de sa légende.

Au Moyen Age, les templiers étaient membres d'un ordre religieux et militaire qui avaient pour mission de protéger les pèlerins en Terre sainte. L’origine de l’Ordre du Temple est relativement incertaine. Il pourrait être issu de l’Ordre des chanoines du Saint-Sépulcre, que certains chevaliers auraient quitté vers 1119-1120. Un chevalier de Champagne, Hugues de Payens, prend leur tête et leur donne le nom de « pauvres chevaliers du Christ » ; ils sont alors soutenus par Baudouin II, le roi de Jérusalem. Les débuts des Templiers sont difficiles, et il faut attendre le concile de Troyes, le 13 janvier 1129, pour qu’ils soient officiellement reconnus comme un Ordre. La destruction de l'Ordre du Temple sur décision du roi Philippe le Bel et la « disparition » de son trésor contribueront à l'édification de sa légende.

Le 25 décembre 800, le roi franc Charlemagne se fait couronner empereur par le pape Léon III dans la basilique Saint Pierre de Rome. Depuis 476, les papes envisageaient la restauration de l’Empire. En raison de ses conquêtes et de son prestige, le souverain carolingien était le candidat idéal pour enfin réaliser ce dessein. En posant la couronne sur la tête du franc, le pape dévoile ses intentions : il est le chef de la chrétienté, Charlemagne n’est que l’empereur. Ce dernier en sera contrarié, et cette nouvelle dualité sera source de nombreux conflits durant plusieurs siècles.

Le 25 décembre 800, le roi franc Charlemagne se fait couronner empereur par le pape Léon III dans la basilique Saint Pierre de Rome. Depuis 476, les papes envisageaient la restauration de l’Empire. En raison de ses conquêtes et de son prestige, le souverain carolingien était le candidat idéal pour enfin réaliser ce dessein. En posant la couronne sur la tête du franc, le pape dévoile ses intentions : il est le chef de la chrétienté, Charlemagne n’est que l’empereur. Ce dernier en sera contrarié, et cette nouvelle dualité sera source de nombreux conflits durant plusieurs siècles.

La chute de Constantinople en 1453 est souvent citée comme la fin du Moyen Âge. Le 29 mai signe la fin de l’Empire romain d’Orient, avec la prise de Constantinople, sa capitale, sous les coups des Turcs ottomans. L'Empire byzantin, déclinant depuis le XIIIe siècle, et harcelé par l'Empire ottoman, était réduit à un petit territoire autour de la ville fondée par Constantin en mai 330, au moment où le sultan Mehmet II entame son siège. La ville est prise sept semaines plus tard et devient la capitale des ottomans, la basilique Saint Sophie devenant une mosquée. Les européens devront alors se lancer à la conquète des océans pour trouver de nouvelles routes vers l'Orient.

La chute de Constantinople en 1453 est souvent citée comme la fin du Moyen Âge. Le 29 mai signe la fin de l’Empire romain d’Orient, avec la prise de Constantinople, sa capitale, sous les coups des Turcs ottomans. L'Empire byzantin, déclinant depuis le XIIIe siècle, et harcelé par l'Empire ottoman, était réduit à un petit territoire autour de la ville fondée par Constantin en mai 330, au moment où le sultan Mehmet II entame son siège. La ville est prise sept semaines plus tard et devient la capitale des ottomans, la basilique Saint Sophie devenant une mosquée. Les européens devront alors se lancer à la conquète des océans pour trouver de nouvelles routes vers l'Orient.

En réponse à l'appel du pape Urbain II en 1095 pour la délivrance de la Terre sainte, les armées chrétiennes de la première croisade levées en Flandres, en Lorraine, en Bourgogne, ainsi que dans le sud de l'Italie, convergent sur Constantinople. Conduites par godefroi de Bouillon, elles s'unissent alors aux forces d'Alexis Ier Comnène pour reprendre tous les anciens territoires de Byzance conquis par les Turcs Seldjoukides. La reconquête de Nicée, d'Antioche puis de Jérusalem (15 juillet 1099) par les croisés permet la création du royaume de Jérusalem, ainsi que celles de la principauté d'Antioche, du comté d'Édesse et de celui de Tripoli.

En réponse à l'appel du pape Urbain II en 1095 pour la délivrance de la Terre sainte, les armées chrétiennes de la première croisade levées en Flandres, en Lorraine, en Bourgogne, ainsi que dans le sud de l'Italie, convergent sur Constantinople. Conduites par godefroi de Bouillon, elles s'unissent alors aux forces d'Alexis Ier Comnène pour reprendre tous les anciens territoires de Byzance conquis par les Turcs Seldjoukides. La reconquête de Nicée, d'Antioche puis de Jérusalem (15 juillet 1099) par les croisés permet la création du royaume de Jérusalem, ainsi que celles de la principauté d'Antioche, du comté d'Édesse et de celui de Tripoli.

Guillaume le Conquérant (1027-1087), le plus célèbre des ducs de Normandie, est devenu roi d'Angleterre après sa victoire à la bataille d'Hastings le 28 septembre 1066. Couronné à Londres le jour de Noël de la même année, il devient le fondateur de la première dynastie anglo-normande. Après avoir pacifié son nouveau royaume, Guillaume y introduit le système féodal et se révèle habile administrateur de son nouveau domaine. Une célèbre broderie longue de soixante-dix mètres, la "Tapisserie de Bayeux" racontera la fabuleuse épopée du Conquérant. Aussi bel ouvrage d'art qu'instrument primitif de communication politique, cette tapisserie garantira la postérité de cet arrière-arrière petit-fils de viking.

Guillaume le Conquérant (1027-1087), le plus célèbre des ducs de Normandie, est devenu roi d'Angleterre après sa victoire à la bataille d'Hastings le 28 septembre 1066. Couronné à Londres le jour de Noël de la même année, il devient le fondateur de la première dynastie anglo-normande. Après avoir pacifié son nouveau royaume, Guillaume y introduit le système féodal et se révèle habile administrateur de son nouveau domaine. Une célèbre broderie longue de soixante-dix mètres, la "Tapisserie de Bayeux" racontera la fabuleuse épopée du Conquérant. Aussi bel ouvrage d'art qu'instrument primitif de communication politique, cette tapisserie garantira la postérité de cet arrière-arrière petit-fils de viking.

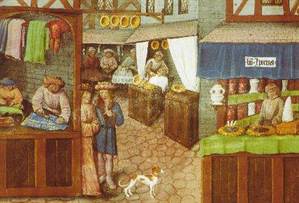

Il existe une grande diversité de métiers au Moyen Age : du labeur fourni par les esclaves puis par les serfs au travail domestique ou salarié des valets et des compagnons, en passant par les corvées fournies par les paysans à leurs seigneurs, se développent les multiples petits métiers de l'artisanat révélés par les textes administratifs et financiers, mais aussi par les peintures, les sculptures les vitraux, les enluminures. L'approche des découvertes de ces métiers permet de pénétrer au cœur d'une société en mouvement toujours en quête de nouveaux savoirs et de techniques d'expérimentation.

Il existe une grande diversité de métiers au Moyen Age : du labeur fourni par les esclaves puis par les serfs au travail domestique ou salarié des valets et des compagnons, en passant par les corvées fournies par les paysans à leurs seigneurs, se développent les multiples petits métiers de l'artisanat révélés par les textes administratifs et financiers, mais aussi par les peintures, les sculptures les vitraux, les enluminures. L'approche des découvertes de ces métiers permet de pénétrer au cœur d'une société en mouvement toujours en quête de nouveaux savoirs et de techniques d'expérimentation.

Les recettes médiévales sont bien différentes de notre cuisine actuelle. Mais contrairement à ce que l’on peut penser, elles sont tout en finesse, légèrement acidulées, hautes en couleur, épicées et non grasses. La plupart des sauces accompagnant les volailles et les poissons sont plutôt acides (vin, vinaigre, verjus). Très prisées, les saveurs aigres douces sont obtenues en rajoutant du sucre, du miel ou des fruits. Les épices utilisées en grande quantité sont principalement la cannelle et le gingembre, puis apparaissent le clou de girofle en poudre, la noix de muscade, le macis, la maniguette ou graine de paradis, le poivre, la cardamome, le galanga (garingal) et enfin le safran pour colorer. L’aspect visuel des mets au Moyen Age est presque aussi important que le goût. De ce fait, les plats obtenus ont de belles couleurs vertes, jaunes, orange, …

Les recettes médiévales sont bien différentes de notre cuisine actuelle. Mais contrairement à ce que l’on peut penser, elles sont tout en finesse, légèrement acidulées, hautes en couleur, épicées et non grasses. La plupart des sauces accompagnant les volailles et les poissons sont plutôt acides (vin, vinaigre, verjus). Très prisées, les saveurs aigres douces sont obtenues en rajoutant du sucre, du miel ou des fruits. Les épices utilisées en grande quantité sont principalement la cannelle et le gingembre, puis apparaissent le clou de girofle en poudre, la noix de muscade, le macis, la maniguette ou graine de paradis, le poivre, la cardamome, le galanga (garingal) et enfin le safran pour colorer. L’aspect visuel des mets au Moyen Age est presque aussi important que le goût. De ce fait, les plats obtenus ont de belles couleurs vertes, jaunes, orange, …

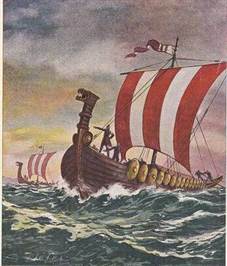

Les vikings, « guerriers de la mer », sont des peuples maritimes et conquérants venus de Scandinavie et qui se livrèrent, de la fin du VIIIe siècle jusqu’au XIIe siècle, à des incursions sur les côtes de l’Europe et le long des fleuves. A l’époque carolingienne, on leur donne le nom « Normands », de Nortmanni, « hommes du Nord ». Leur expansion peut être considérée comme la dernière vague des grandes invasions germaniques : elle aboutit à la constitution par les Normands de plusieurs Etats durables, foyers de brillante civilisation, en Normandie, en Angleterre, en Sicile et dans l’Italie méridionale, en Russie.

Les vikings, « guerriers de la mer », sont des peuples maritimes et conquérants venus de Scandinavie et qui se livrèrent, de la fin du VIIIe siècle jusqu’au XIIe siècle, à des incursions sur les côtes de l’Europe et le long des fleuves. A l’époque carolingienne, on leur donne le nom « Normands », de Nortmanni, « hommes du Nord ». Leur expansion peut être considérée comme la dernière vague des grandes invasions germaniques : elle aboutit à la constitution par les Normands de plusieurs Etats durables, foyers de brillante civilisation, en Normandie, en Angleterre, en Sicile et dans l’Italie méridionale, en Russie.

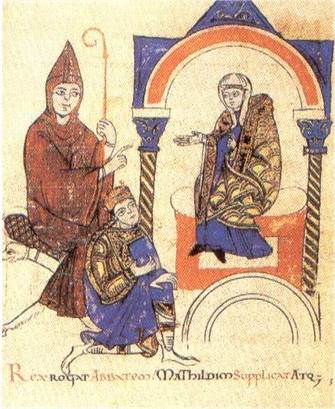

La Querelle des Investitures est une controverse entre l'Église et l'État aux XIe et XIIe siècles, au sujet du rôle des princes laïques dans la nomination des évêques et des abbés. Elle portait spécifiquement sur les usages instaurés par les princes, en vertu desquels ils conféraient aux prélats l'anneau et la crosse, symboles de l'autorité spirituelle. La Querelle des Investitures a principalement opposé la papauté et le Saint Empire romain Germanique entre le XIe et le XIIe siècle. Le début de ce conflit, dont les racines sont très profondes, peut être choisi à différentes dates, mais généralement on considère celle de l’assemblée de Worms, ce 24 janvier 1076, comme décisive.

La Querelle des Investitures est une controverse entre l'Église et l'État aux XIe et XIIe siècles, au sujet du rôle des princes laïques dans la nomination des évêques et des abbés. Elle portait spécifiquement sur les usages instaurés par les princes, en vertu desquels ils conféraient aux prélats l'anneau et la crosse, symboles de l'autorité spirituelle. La Querelle des Investitures a principalement opposé la papauté et le Saint Empire romain Germanique entre le XIe et le XIIe siècle. Le début de ce conflit, dont les racines sont très profondes, peut être choisi à différentes dates, mais généralement on considère celle de l’assemblée de Worms, ce 24 janvier 1076, comme décisive.

La christianisation des peuples germaniques et d'Europe du nord s'étale sur près de 300 ans entre le IXe et le XIe siècle, grâce aux missions de prédicateurs zélés qui ''apportent'' la parole du Christ, par l'ouverture au monde, notamment le monde franc, que connaît la Scandinavie à cette période - en partie dûes aux raids vikings - et enfin par l'émergence de grandes royautés centralisées en recherche de légitimité qui favorisent le christianisme comme nouvelle religion d'état.

La christianisation des peuples germaniques et d'Europe du nord s'étale sur près de 300 ans entre le IXe et le XIe siècle, grâce aux missions de prédicateurs zélés qui ''apportent'' la parole du Christ, par l'ouverture au monde, notamment le monde franc, que connaît la Scandinavie à cette période - en partie dûes aux raids vikings - et enfin par l'émergence de grandes royautés centralisées en recherche de légitimité qui favorisent le christianisme comme nouvelle religion d'état.

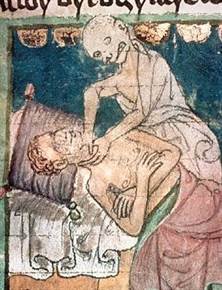

La Peste noire, appelée aussi la Grande Peste, est une épidémie qui est apparue dans la bassin méditerranéen au milieu du XIVe siècle, causant la disparition du tiers de la population européenne. Venue d'Asie, elle aurait atteint l'Europe via les routes de la soie et les navires marchands génois venus de Crimée. Transmise essentiellement par la puce du rat, cette maladie infectieuse très contagieuse entraînait la mort en quatre jours. En France, cette épidémie intervient dans le contexte dramatique du début de la guerre de Cent ans. La « Grande Peste » marque profondément la fin du Moyen Âge, et ses répercussions démographiques sont sensibles durant trois siècles en Europe.

La Peste noire, appelée aussi la Grande Peste, est une épidémie qui est apparue dans la bassin méditerranéen au milieu du XIVe siècle, causant la disparition du tiers de la population européenne. Venue d'Asie, elle aurait atteint l'Europe via les routes de la soie et les navires marchands génois venus de Crimée. Transmise essentiellement par la puce du rat, cette maladie infectieuse très contagieuse entraînait la mort en quatre jours. En France, cette épidémie intervient dans le contexte dramatique du début de la guerre de Cent ans. La « Grande Peste » marque profondément la fin du Moyen Âge, et ses répercussions démographiques sont sensibles durant trois siècles en Europe.

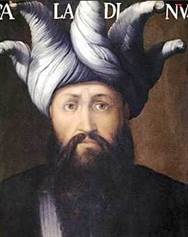

Saladin (1138-1193), d'origine kurde, est un sultan qui a fondé la dynastie ayyoubide et a régné sur l'Égypte et la Syrie au XIIe siècle. Il est entré dans la légende, tant en Occident qu’en Orient, pour avoir restauré un pouvoir musulman au Proche-Orient et repris Jérusalem aux croisés. Son nom est aussi associé très souvent à des qualités humaines exceptionnelles, que même chez ses adversaires d’Occident on n’a pas hésité à qualifier de « chevaleresques ». Lorsque Saladin meurt à Damas en 1193, ses immenses possessions sont partagées entre ses trois fils et son frère. La postérité lui accordera le statut de héros arabe.

Saladin (1138-1193), d'origine kurde, est un sultan qui a fondé la dynastie ayyoubide et a régné sur l'Égypte et la Syrie au XIIe siècle. Il est entré dans la légende, tant en Occident qu’en Orient, pour avoir restauré un pouvoir musulman au Proche-Orient et repris Jérusalem aux croisés. Son nom est aussi associé très souvent à des qualités humaines exceptionnelles, que même chez ses adversaires d’Occident on n’a pas hésité à qualifier de « chevaleresques ». Lorsque Saladin meurt à Damas en 1193, ses immenses possessions sont partagées entre ses trois fils et son frère. La postérité lui accordera le statut de héros arabe.

Le royaume de Jérusalem était un État latin et chrétien du Moyen Age fondé lors de la Première croisade, en 1099, et dont la capitale était Jérusalem. Disparut en 1291, il couvrait l’actuel Israël, une partie de la Jordanie et du Liban. Ce fut le plus durable et le plus étendu des États francs fondés par les chrétiens au cours des croisades. L’importance de la ville, haut lieu de pèlerinage, était centrale pour les chrétiens d’Occident. Il était donc logique que le royaume créé autour d’elle dès 1099 ait été le plus important des Etats latins, et que son souverain ait eu la prééminence sur les autres princes et comtes. Pourtant, la vie du royaume de Jérusalem n’allait pas être de tout repos, et pas uniquement à cause de la volonté des musulmans de reprendre la ville…

Le royaume de Jérusalem était un État latin et chrétien du Moyen Age fondé lors de la Première croisade, en 1099, et dont la capitale était Jérusalem. Disparut en 1291, il couvrait l’actuel Israël, une partie de la Jordanie et du Liban. Ce fut le plus durable et le plus étendu des États francs fondés par les chrétiens au cours des croisades. L’importance de la ville, haut lieu de pèlerinage, était centrale pour les chrétiens d’Occident. Il était donc logique que le royaume créé autour d’elle dès 1099 ait été le plus important des Etats latins, et que son souverain ait eu la prééminence sur les autres princes et comtes. Pourtant, la vie du royaume de Jérusalem n’allait pas être de tout repos, et pas uniquement à cause de la volonté des musulmans de reprendre la ville…

Les Vikings, conduits par l'explorateur Leif Erikson, sont considérés de nos jours comme les premiers européns à avoir découvert l'Amérique, cinq cents ans avant Christophe Colomb. Vers l'an mille, des Islandais établis au Groenland ont en effet abordé les rivages de l'Amérique du Nord, nommant les terres recontrées Vinland. Deux sagas rapportent ces faits : d'une part la saga d'Erik le Rouge et d'autre part la saga des Groenlandais et de Leif Erikson. Des découvertes archéologiques récentes réalisées au Canada corroborent ces récits.

Les Vikings, conduits par l'explorateur Leif Erikson, sont considérés de nos jours comme les premiers européns à avoir découvert l'Amérique, cinq cents ans avant Christophe Colomb. Vers l'an mille, des Islandais établis au Groenland ont en effet abordé les rivages de l'Amérique du Nord, nommant les terres recontrées Vinland. Deux sagas rapportent ces faits : d'une part la saga d'Erik le Rouge et d'autre part la saga des Groenlandais et de Leif Erikson. Des découvertes archéologiques récentes réalisées au Canada corroborent ces récits.

La question des rapports entre l’Europe (l’Occident latin ici) et le monde musulman (l’Islam) continue, plus que jamais, de provoquer des débats. Continue, car ils ne sont en effet pas nouveaux, loin de là. En ne remontant qu’à la première moitié du XXe siècle, il suffit d’évoquer la thèse d’Henri Pirenne dans Mahomet et Charlemagne (1936). Nous ne trancherons pas de débat historiographique ici, mais nous essayerons de savoir quand et comment se sont rencontrés ces deux « civilisations », et quelle fut la nature de leurs rapports, de la naissance de l’islam jusqu’au règne de Charlemagne.

La question des rapports entre l’Europe (l’Occident latin ici) et le monde musulman (l’Islam) continue, plus que jamais, de provoquer des débats. Continue, car ils ne sont en effet pas nouveaux, loin de là. En ne remontant qu’à la première moitié du XXe siècle, il suffit d’évoquer la thèse d’Henri Pirenne dans Mahomet et Charlemagne (1936). Nous ne trancherons pas de débat historiographique ici, mais nous essayerons de savoir quand et comment se sont rencontrés ces deux « civilisations », et quelle fut la nature de leurs rapports, de la naissance de l’islam jusqu’au règne de Charlemagne.

Envoyé par l'empereur de Chine comme émissaire commercial en Occident, l'amiral Zheng He accomplit, entre 1405 et 1434, sept voyages qui le conduisent en Asie du Sud-Est, en Inde, en Perse, dans le golfe Persique, à La Mecque et sur la côte est de l'Afrique, contribuant à ouvrir la Chine sur le monde occidental. Le 11 juillet, jour de la mer en Chine, commémore depuis le départ de la première expédition en 1405 de Zheng He en Océan indien. En 2017, le Président Xi Jinping a invoqué les expéditions "pacifiques" de Zheng pour promouvoir devant les dirigeants du monde le modèle harmonieux de codéveloppement des Nouvelles routes de la soie. Puissance maritime, diplomatie économique et "power" de moins en moins "soft" participent de la même ambition : jouer d'égal à égal avec l'autre superpuissance, les Etats-Unis.

Envoyé par l'empereur de Chine comme émissaire commercial en Occident, l'amiral Zheng He accomplit, entre 1405 et 1434, sept voyages qui le conduisent en Asie du Sud-Est, en Inde, en Perse, dans le golfe Persique, à La Mecque et sur la côte est de l'Afrique, contribuant à ouvrir la Chine sur le monde occidental. Le 11 juillet, jour de la mer en Chine, commémore depuis le départ de la première expédition en 1405 de Zheng He en Océan indien. En 2017, le Président Xi Jinping a invoqué les expéditions "pacifiques" de Zheng pour promouvoir devant les dirigeants du monde le modèle harmonieux de codéveloppement des Nouvelles routes de la soie. Puissance maritime, diplomatie économique et "power" de moins en moins "soft" participent de la même ambition : jouer d'égal à égal avec l'autre superpuissance, les Etats-Unis.

Le corps est une donnée capitale, que ce soit pour nous, à l’heure d’aujourd’hui, mais aussi dans l’histoire : il permet de comprendre certains comportements humains, et de les expliquer. Le corps féminin est d’autant plus compliqué à aborder qu’il répond à un manque de sources caractérisé, ou plutôt à des discours qui sont avant toute chose le fait d’hommes eux-mêmes. Dans le cadre de cet article, il s’agit d’essayer de dresser un tableau d’ensemble - et quelque peu généraliste – de la conception du corps féminin au Moyen Âge.

Le corps est une donnée capitale, que ce soit pour nous, à l’heure d’aujourd’hui, mais aussi dans l’histoire : il permet de comprendre certains comportements humains, et de les expliquer. Le corps féminin est d’autant plus compliqué à aborder qu’il répond à un manque de sources caractérisé, ou plutôt à des discours qui sont avant toute chose le fait d’hommes eux-mêmes. Dans le cadre de cet article, il s’agit d’essayer de dresser un tableau d’ensemble - et quelque peu généraliste – de la conception du corps féminin au Moyen Âge.

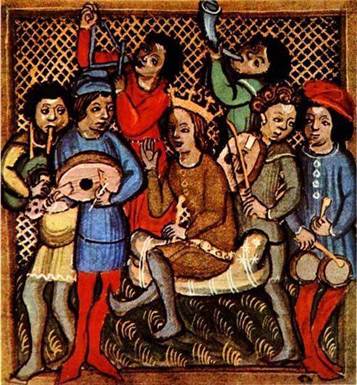

Longs récits des exploits de héros réels ou fictifs, les chansons de geste rompent avec la tradition littéraire latine et constituent un genre original, à la fois épique et poétique. Le terme geste provient du latin gesta (actions héroïques ou exploits guerriers) et désigne par extension la narration de ces hauts faits. Issues de la tradition orale, les chansons de geste sont psalmodiées et véhiculées par des jongleurs musiciens qui les mémorisent avant de les réciter. On compte environ 150 chansons de geste françaises écrites de 1100 à 1280, période de gloire du genre. La Chanson de Roland est la plus ancienne et la plus célèbre.

Longs récits des exploits de héros réels ou fictifs, les chansons de geste rompent avec la tradition littéraire latine et constituent un genre original, à la fois épique et poétique. Le terme geste provient du latin gesta (actions héroïques ou exploits guerriers) et désigne par extension la narration de ces hauts faits. Issues de la tradition orale, les chansons de geste sont psalmodiées et véhiculées par des jongleurs musiciens qui les mémorisent avant de les réciter. On compte environ 150 chansons de geste françaises écrites de 1100 à 1280, période de gloire du genre. La Chanson de Roland est la plus ancienne et la plus célèbre.

Si l'accès à l'eau courante et l'hygiène corporelle étaient une préoccupation majeure du monde romain de l'Antiquité, il en était tout autrement au Moyen Age. De même, si le mot pollution existait peu dans le vocabulaire médiéval, aussi surprenant que cela paraisse, il eût été approprié... Les représentations urbaines du Moyen Âge, iconographies, œuvres de maître, gravures, tapisseries et sculptures nous montrent des rues aux pavés luisants de propreté bordées de maisons bien alignées. La réalité de l'époque est très différente.

Si l'accès à l'eau courante et l'hygiène corporelle étaient une préoccupation majeure du monde romain de l'Antiquité, il en était tout autrement au Moyen Age. De même, si le mot pollution existait peu dans le vocabulaire médiéval, aussi surprenant que cela paraisse, il eût été approprié... Les représentations urbaines du Moyen Âge, iconographies, œuvres de maître, gravures, tapisseries et sculptures nous montrent des rues aux pavés luisants de propreté bordées de maisons bien alignées. La réalité de l'époque est très différente.

Si les sources iconographiques ne sont pas négligeables dans l'étude du jardin médiéval urbain, il s'agit en majorité d'images prestigieuses destinées à une élite, représentant des jardins princiers ou de personnes fortunées, comme l'illustration du Palais de l'île de la Cité et de ses jardins dans les Très Riches Heures du Duc de Berry. Pour une étude des jardins plus modestes détenus par la plupart des citadins, il est utile de se tourner vers les les sources textuelles ; comme le Ménagier de Paris, un texte narratif dans lequel est décrit un jardin parisien ; les documents d'archives mentionnant des jardins, les sources archéologiques, et de s'intéresser à la toponymie urbaine.

Si les sources iconographiques ne sont pas négligeables dans l'étude du jardin médiéval urbain, il s'agit en majorité d'images prestigieuses destinées à une élite, représentant des jardins princiers ou de personnes fortunées, comme l'illustration du Palais de l'île de la Cité et de ses jardins dans les Très Riches Heures du Duc de Berry. Pour une étude des jardins plus modestes détenus par la plupart des citadins, il est utile de se tourner vers les les sources textuelles ; comme le Ménagier de Paris, un texte narratif dans lequel est décrit un jardin parisien ; les documents d'archives mentionnant des jardins, les sources archéologiques, et de s'intéresser à la toponymie urbaine.

C’est le 27 novembre 1095 que le pape Urbain II tient un concile à Clermont. Cet événement et cette date sont connus pour être le lancement de la Première croisade, épopée religieuse et guerrière qui allait avoir nombre de suites durant les deux siècles suivants, aux conséquences infinies encore jusqu’à aujourd’hui… Mais qui était ce pape, quel était le but de ce concile, et surtout peut-on vraiment parler de début des « croisades » ?

C’est le 27 novembre 1095 que le pape Urbain II tient un concile à Clermont. Cet événement et cette date sont connus pour être le lancement de la Première croisade, épopée religieuse et guerrière qui allait avoir nombre de suites durant les deux siècles suivants, aux conséquences infinies encore jusqu’à aujourd’hui… Mais qui était ce pape, quel était le but de ce concile, et surtout peut-on vraiment parler de début des « croisades » ?

L’abbaye de Cluny est fondée en 910 grâce à un don de Guillaume d'Aquitaine et confiée à Bernon, abbé de Baume, pour qu’il y crée un monastère pour douze moines vivant sous la règle de saint Benoît. L’abbaye de Cluny et l'ordre de Cluny vont devenir rapidement l’une des institutions religieuses les plus importantes du Moyen Age occidental, et leur influence s’étendre bien au-delà de la sphère de l’Eglise et du monarchisme. La réforme monastique qui suit la fondation de l’abbaye a essaimé jusqu’à Rome, comptant de façon non négligeable dans ce que nous avons appelé les réformes grégoriennes, conduisant à une émancipation de l’Eglise des pouvoirs laïcs.

L’abbaye de Cluny est fondée en 910 grâce à un don de Guillaume d'Aquitaine et confiée à Bernon, abbé de Baume, pour qu’il y crée un monastère pour douze moines vivant sous la règle de saint Benoît. L’abbaye de Cluny et l'ordre de Cluny vont devenir rapidement l’une des institutions religieuses les plus importantes du Moyen Age occidental, et leur influence s’étendre bien au-delà de la sphère de l’Eglise et du monarchisme. La réforme monastique qui suit la fondation de l’abbaye a essaimé jusqu’à Rome, comptant de façon non négligeable dans ce que nous avons appelé les réformes grégoriennes, conduisant à une émancipation de l’Eglise des pouvoirs laïcs.

Malgré une espérance de vie au Moyen Âge qui reste faible (25 ans en moyenne du fait d'une mortalité infantile très elevée), la population européenne a connu du Xe siècle à la fin du XIIIe une indéniable période de croissance démographique. Parler de croissance démographique à une époque marquée par les guerres, la famine et les épidémies peut paraître incongru. Pourtant, un accroissement de la population a stimulé l’activité économique, contribuant tant à l’augmentation de la production agricole ou artisanale qu’à un essor des villes et du commerce...

Malgré une espérance de vie au Moyen Âge qui reste faible (25 ans en moyenne du fait d'une mortalité infantile très elevée), la population européenne a connu du Xe siècle à la fin du XIIIe une indéniable période de croissance démographique. Parler de croissance démographique à une époque marquée par les guerres, la famine et les épidémies peut paraître incongru. Pourtant, un accroissement de la population a stimulé l’activité économique, contribuant tant à l’augmentation de la production agricole ou artisanale qu’à un essor des villes et du commerce...

La société scandinave (ou viking) est composée de trois classes, évoquées dans la Rìgsþula, poème eddique composé au Xe siècle : viennent d'abord les esclaves (þræll), puis les hommes libres (bóndi), enfin les rois (jarls). La famille (aett, kyn), qui inclut en plus des consanguins, les concubines, les amis proches, les frères jurés, les parents adoptifs, les pauvres en charge de la maison, est la cellule de base de la société scandinave, cellule dans laquelle chacun dépend à des niveaux divers, du chef de famille (húsbóndi) et de sa femme (húsfreyja).

La société scandinave (ou viking) est composée de trois classes, évoquées dans la Rìgsþula, poème eddique composé au Xe siècle : viennent d'abord les esclaves (þræll), puis les hommes libres (bóndi), enfin les rois (jarls). La famille (aett, kyn), qui inclut en plus des consanguins, les concubines, les amis proches, les frères jurés, les parents adoptifs, les pauvres en charge de la maison, est la cellule de base de la société scandinave, cellule dans laquelle chacun dépend à des niveaux divers, du chef de famille (húsbóndi) et de sa femme (húsfreyja).

La Fete au Moyen Age de Gérard Lomenec'H nous propose de vivantes évocations d'un Moyen-Age festif, les extravagants ''entremets'' de la cour de Bourgogne, les « esbatements » multiples de la rue, les folies de carnaval ou les tournois des seigneurs nous parlent de célébrations politiques, de festivités liées aux fêtes religieuses et profanes ou de réjouissances de la vie privée. La plupart de ces manifestations s'inscrivent dans un calendrier liturgique et agraire. Les divertissements ne manquent pas, aussi bien parmi le peuple que dans les cours princières.

La Fete au Moyen Age de Gérard Lomenec'H nous propose de vivantes évocations d'un Moyen-Age festif, les extravagants ''entremets'' de la cour de Bourgogne, les « esbatements » multiples de la rue, les folies de carnaval ou les tournois des seigneurs nous parlent de célébrations politiques, de festivités liées aux fêtes religieuses et profanes ou de réjouissances de la vie privée. La plupart de ces manifestations s'inscrivent dans un calendrier liturgique et agraire. Les divertissements ne manquent pas, aussi bien parmi le peuple que dans les cours princières.

Le XIe siècle représente un tournant dans l’histoire de la Méditerranée médiévale et des rapports entre Occident latin et monde musulman. C’est le moment où les Chrétiens passent à l’offensive (ou à la contre-attaque) alors que les pouvoirs musulmans se trouvent fragilisés de l’intérieur. La Méditerranée est contrôlée depuis le VIIIè siècle par les Musulmans, y compris au niveau du commerce ; mais les IXe et Xe siècles ont vu l’émergence de nouveaux marchands venus principalement d’Italie et de villes comme Amalfi, puis Gênes, Pise ou Venise.

Le XIe siècle représente un tournant dans l’histoire de la Méditerranée médiévale et des rapports entre Occident latin et monde musulman. C’est le moment où les Chrétiens passent à l’offensive (ou à la contre-attaque) alors que les pouvoirs musulmans se trouvent fragilisés de l’intérieur. La Méditerranée est contrôlée depuis le VIIIè siècle par les Musulmans, y compris au niveau du commerce ; mais les IXe et Xe siècles ont vu l’émergence de nouveaux marchands venus principalement d’Italie et de villes comme Amalfi, puis Gênes, Pise ou Venise.

Le voyage est souvent associé en histoire aux grandes explorations, et en particulier aux Grandes découvertes. Celles-ci sont censées être la rupture entre l’époque dite moderne qui s’ouvre, et un Moyen Âge qui aurait été fermé sur lui-même. Pourtant, le voyage fait bien partie intégrante du Moyen Âge, mais il y est associé très souvent à la littérature, et surtout aux merveilles que celle-ci décrit comme peuplant les contrées inexplorées. Et c’est le cas tant en Occident chrétien qu’en Islam.

Le voyage est souvent associé en histoire aux grandes explorations, et en particulier aux Grandes découvertes. Celles-ci sont censées être la rupture entre l’époque dite moderne qui s’ouvre, et un Moyen Âge qui aurait été fermé sur lui-même. Pourtant, le voyage fait bien partie intégrante du Moyen Âge, mais il y est associé très souvent à la littérature, et surtout aux merveilles que celle-ci décrit comme peuplant les contrées inexplorées. Et c’est le cas tant en Occident chrétien qu’en Islam.

Entre histoire, mémoire collective et légendes, qu'en est-il vraiment de la présence des sarrasins en France au Moyen Âge ? La bataille de Poitiers est encore souvent considérée comme le premier contact entre les musulmans et les Francs. Un contact guerrier, qui aurait conditionné la suite des rapports entre les deux mondes. C'est la logique du « choc des civilisations » de Huntington. A l'inverse, se répand l'idée que cet affrontement cacherait une « rencontre » entre les deux civilisations, à l'image du mariage entre la chrétienne Lampégie et le Sarrasin Munnuza.

Entre histoire, mémoire collective et légendes, qu'en est-il vraiment de la présence des sarrasins en France au Moyen Âge ? La bataille de Poitiers est encore souvent considérée comme le premier contact entre les musulmans et les Francs. Un contact guerrier, qui aurait conditionné la suite des rapports entre les deux mondes. C'est la logique du « choc des civilisations » de Huntington. A l'inverse, se répand l'idée que cet affrontement cacherait une « rencontre » entre les deux civilisations, à l'image du mariage entre la chrétienne Lampégie et le Sarrasin Munnuza.

On a souvent tendance à réduire les croisades à un affrontement armé entre deux blocs que l’on définit selon leur religion, une étape dans le long « choc des civilisations » entre Occident et Islam,…Pourtant, comment ne pas imaginer qu’une présence de près de deux siècles des Latins en Orient pourrait avoir aussi créé d’autres types de relations que la guerre, par exemple des échanges économiques mais peut-être aussi culturels ? Comment se passait la cohabitation entre les Latins et les musulmans, et comment chacun voyait l’Autre ?

On a souvent tendance à réduire les croisades à un affrontement armé entre deux blocs que l’on définit selon leur religion, une étape dans le long « choc des civilisations » entre Occident et Islam,…Pourtant, comment ne pas imaginer qu’une présence de près de deux siècles des Latins en Orient pourrait avoir aussi créé d’autres types de relations que la guerre, par exemple des échanges économiques mais peut-être aussi culturels ? Comment se passait la cohabitation entre les Latins et les musulmans, et comment chacun voyait l’Autre ?

L'Italie de la fin du Moyen Age est connue en France pour nous avoir transmis la Renaissance, suite aux guerres d'Italie de Charles VIII, Louis XII et surtout François Ier. Mais dans le détail, on ignore trop souvent une situation complexe, issue du système des communes et de la division de l'Italie, mais aussi des influences étrangères comme l'Empire et l'Espagne. Pour comprendre les guerres d'Italie et les enjeux politiques du XVIè siècle, il faut donc remonter un peu en arrière dans le temps.

L'Italie de la fin du Moyen Age est connue en France pour nous avoir transmis la Renaissance, suite aux guerres d'Italie de Charles VIII, Louis XII et surtout François Ier. Mais dans le détail, on ignore trop souvent une situation complexe, issue du système des communes et de la division de l'Italie, mais aussi des influences étrangères comme l'Empire et l'Espagne. Pour comprendre les guerres d'Italie et les enjeux politiques du XVIè siècle, il faut donc remonter un peu en arrière dans le temps.

Au début du Moyen Age, les armées islamiques parties de la péninsule Arabique ont fait la conquête de tout le sud du bassin méditerranéen, et d'une bonne partie du Moyen Orient. Au milieu du VIIIe siècle, l'empire musulman s'étendait de l'Espagne aux rives de l'Indus. Cette réussite est l'un des grands mystères de l'histoire, et continue de provoquer débats et fantasmes. Tout ne fut pas si facile pour autant, et les conquêtes ont rapidement montré les divisions au sein même de l'Islam. Quant aux populations conquises, leur réaction fut bien plus complexe qu'on le pense souvent.

Au début du Moyen Age, les armées islamiques parties de la péninsule Arabique ont fait la conquête de tout le sud du bassin méditerranéen, et d'une bonne partie du Moyen Orient. Au milieu du VIIIe siècle, l'empire musulman s'étendait de l'Espagne aux rives de l'Indus. Cette réussite est l'un des grands mystères de l'histoire, et continue de provoquer débats et fantasmes. Tout ne fut pas si facile pour autant, et les conquêtes ont rapidement montré les divisions au sein même de l'Islam. Quant aux populations conquises, leur réaction fut bien plus complexe qu'on le pense souvent.

Dès le milieu du IXe siècle, la France de l'empire carolingien affaibli est la cible des raids vikings. De farouches guerriers venus de Scandinavie sèment la terreur sur les côtes de l'Europe du nord, et remontant les fleuves à bord de leurs célèbres embarcations, les drakkars, s'infiltrent jusqu'à l'intérieur des terres. Leurs cibles préférées : les monastères, qu'ils pillent de leurs objets précieux avant de disparaître aussi vite qu'ils sont venus. Incapables de leur opposer une résistance efficace, les héritiers de Charlemagne finiront par les sédentariser sur ce qui deviendra la normandie...

Dès le milieu du IXe siècle, la France de l'empire carolingien affaibli est la cible des raids vikings. De farouches guerriers venus de Scandinavie sèment la terreur sur les côtes de l'Europe du nord, et remontant les fleuves à bord de leurs célèbres embarcations, les drakkars, s'infiltrent jusqu'à l'intérieur des terres. Leurs cibles préférées : les monastères, qu'ils pillent de leurs objets précieux avant de disparaître aussi vite qu'ils sont venus. Incapables de leur opposer une résistance efficace, les héritiers de Charlemagne finiront par les sédentariser sur ce qui deviendra la normandie...

Dans un discours prononcé par Jean Paul II au cours de la journée du pardon de l'année sainte 2000, le papeassume au nom de l'Église Catholique la responsabilité des croisades qu'il qualifie d' « infidèles » en référence aux textes bibliques. Au-‐delà une faute morale ou politique supposée, c'est d'abord la relation inconciliable entre les valeurs enseignées par les Évangiles et le bilan des actions menées pendant les croisades dont il cherche à amender l'Église. S'il faut attendre neuf siècles pour que le Vatican se positionne de manière si catégorique, des voix se sont élevées dés les premiers temps de la croisade, pour s'interroger sur son bien fondé, la critiquer et même dans quelques rares cas, s'opposer à elle.

Dans un discours prononcé par Jean Paul II au cours de la journée du pardon de l'année sainte 2000, le papeassume au nom de l'Église Catholique la responsabilité des croisades qu'il qualifie d' « infidèles » en référence aux textes bibliques. Au-‐delà une faute morale ou politique supposée, c'est d'abord la relation inconciliable entre les valeurs enseignées par les Évangiles et le bilan des actions menées pendant les croisades dont il cherche à amender l'Église. S'il faut attendre neuf siècles pour que le Vatican se positionne de manière si catégorique, des voix se sont élevées dés les premiers temps de la croisade, pour s'interroger sur son bien fondé, la critiquer et même dans quelques rares cas, s'opposer à elle.

L'île de Chypre, déjà importante pendant l'Antiquité, devient un enjeu majeur durant le Moyen Âge. La richesse de l'histoire de Chypre se nourrit des différentes influences importées par ceux qui la conquièrent, même partiellement, mais l'identité chypriote demeure forte et originale, tout en étant toujours très « byzantine ». Dans la première partie du Moyen Âge, c'est entre Byzance justement et les califats que l'île balance, puis au cœur des croisades elle devient un Etat latin, refuge des derniers croisés après la chute d'Acre, avant que Venise ne s'impose, à l'aube de l'époque moderne.

L'île de Chypre, déjà importante pendant l'Antiquité, devient un enjeu majeur durant le Moyen Âge. La richesse de l'histoire de Chypre se nourrit des différentes influences importées par ceux qui la conquièrent, même partiellement, mais l'identité chypriote demeure forte et originale, tout en étant toujours très « byzantine ». Dans la première partie du Moyen Âge, c'est entre Byzance justement et les califats que l'île balance, puis au cœur des croisades elle devient un Etat latin, refuge des derniers croisés après la chute d'Acre, avant que Venise ne s'impose, à l'aube de l'époque moderne.

Alors que les croisades touchent à leur fin, le monde musulman fait face à une menace venu de l'est : les mongols. La dynastie des Ayyubides, qui règne sur le Proche-Orient et l'Afrique du Nord se révèle incapable de faire face à l'invasion mongole et Bagdad tombe en 1258. Les mamelouks, une dynastie issue d’une milice composée d’esclaves, prend depuis l'Egypte la relève pour lutter contre les mongols et les croisés.

Alors que les croisades touchent à leur fin, le monde musulman fait face à une menace venu de l'est : les mongols. La dynastie des Ayyubides, qui règne sur le Proche-Orient et l'Afrique du Nord se révèle incapable de faire face à l'invasion mongole et Bagdad tombe en 1258. Les mamelouks, une dynastie issue d’une milice composée d’esclaves, prend depuis l'Egypte la relève pour lutter contre les mongols et les croisés.

6 Avril 1199, Chalus. Richard Coeur de Lion, roi d’Angleterre, duc de Normandie et d’Aquitaine, comte du Maine et d’Anjou vient de mourir de la gangrène. Le fameux Croisé, dont la mère veille sur la lente agonie, était alors en guerre contre l'un de ses vassaux rebelles. La garnison du château de Chalus Chabrol qu'il assiège ne compte tout au plus que 40 personnes (femmes et enfants compris) mais sa défense est animée par deux chevaliers courageux Pierre Brun et Pierre Basile.

6 Avril 1199, Chalus. Richard Coeur de Lion, roi d’Angleterre, duc de Normandie et d’Aquitaine, comte du Maine et d’Anjou vient de mourir de la gangrène. Le fameux Croisé, dont la mère veille sur la lente agonie, était alors en guerre contre l'un de ses vassaux rebelles. La garnison du château de Chalus Chabrol qu'il assiège ne compte tout au plus que 40 personnes (femmes et enfants compris) mais sa défense est animée par deux chevaliers courageux Pierre Brun et Pierre Basile.

Le statut de dhimmi charrie avec lui nombre de fantasmes opposés : certains y voient la preuve d’une grande tolérance des musulmans envers les non-musulmans, allant jusqu’à une idéalisation transposée à la période tout aussi fantasmée d’Al Andalus ; d’autres y voient la preuve d’une volonté des musulmans d’assimiler petit à petit les non-musulmans, les poussant à se convertir pour sortir de ce statut de minorité. Evidemment, c’est bien plus complexe.

Le statut de dhimmi charrie avec lui nombre de fantasmes opposés : certains y voient la preuve d’une grande tolérance des musulmans envers les non-musulmans, allant jusqu’à une idéalisation transposée à la période tout aussi fantasmée d’Al Andalus ; d’autres y voient la preuve d’une volonté des musulmans d’assimiler petit à petit les non-musulmans, les poussant à se convertir pour sortir de ce statut de minorité. Evidemment, c’est bien plus complexe.